景況分析会議での現場の声より

12月7日

「あいち景気」は本ものか!?

一進一退の景気回復〜楽観的見通し薄れる

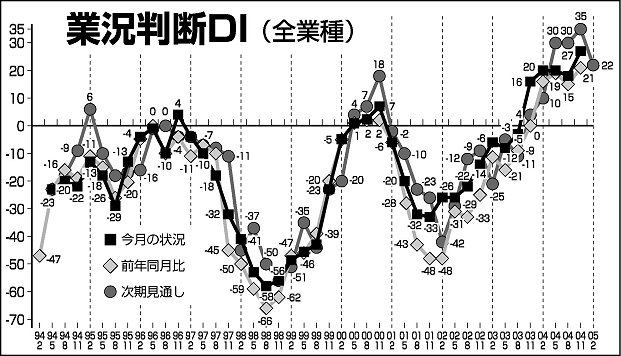

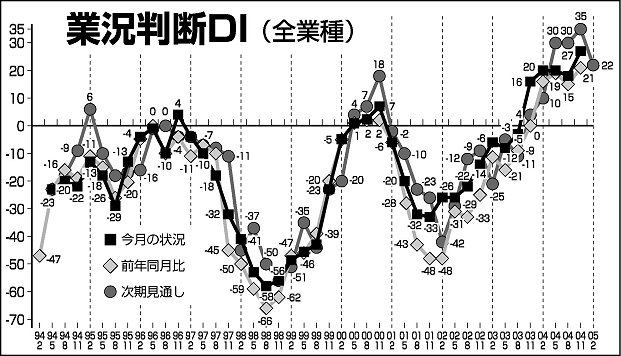

今、「あいち景気」と言われています。愛知同友会の景況調査(11月末)でも今月の業況判断(全業種)DI値(グラフ参照)のプラス数値が上がっています。一方で、「世間では景気回復が叫ばれるが、実感として感じられない」という会員の声もよく聞かれます。果たして実態はどうなっているのでしょうか?今回の景況調査の概要では、「一進一退の景気回復〜楽観的見通し薄れる」と特徴づけられています。12月7日の景況分析会議(座長・山口義行立教大学経済学部教授)での現場の声と、その後のヒアリングを中心に、中小企業にとって今回の「あいち景気」とは何なのかについて探ってみました。

真価を発揮する柔軟な技術力

「一旦海外に出たと思った仕事がまた日本に戻ってきた」(設備・部品加工など)。製造業では、現地調達、現地生産、中国の脅威がいわれ、一時価格圧力が厳しくなりましたが、日本の中小企業の柔軟な対応力や品質技術に、やはり強い競争力があったといえます。「かんばん」による在庫レス、試作レスによる設計変更への柔軟な現場対応、大手のコア技術以外の間接部門のスリム化に対応したサポート力や技術提案力などです。そして、それは昨年の中小企業白書で高く評価されている「全要素生産性」(労働や資本といった生産要素の増加で説明できない技術進歩率を示す)中小企業のイノベーション力に通じることです。しかし一方で、「3〜5年先、海外の技術者が育ち、現場管理も現地の人になると、日本への発注は変わってくるだろう」(設備関連)との言葉は、今後を考える上で、重要な指摘だと考えます。

空前規模の中国の需要拡大スピード

中国は、北京五輪や上海万博に向けたインフラ投資と市場成長が空前規模で進んでいます。さらにトヨタの海外販売急進で、関連企業を含めた投資が加速しています。しかし、日本では長引いた不況により、大手メーカーや鉄鋼業界の再編リストラ、小零細町工場の廃業や縮小など、全体の生産能力が低下していました。急激な需要拡大に、中小企業では、残業や休日出勤のみならず、体力の弱った外注先の業務を内製化で補足する等の業務体制の変化も生まれています。増減の激しい受注量でありながら、派遣工や臨時工で対応できない仕事が求められるため、長期的な固定費投資に悩む会員の姿もありました。また、熟練工不足は恒常的問題となっています。

鋼材価格の高騰7割を自社で吸収

鋼材価格が、1〜3割アップ、ものによっては2倍にもなっています。「お客さんも全資材価格上昇で困っているので売値は交渉できない。量でこなして何とか稼いでいる」「残業や休日出勤でフル回転だが、とても人件費を上げられる状況ではない」とボルト部品製造の会員は語っています。値段交渉できている企業でも7割は自社で吸収しているのが実態で、材料歩留まり率の改善や工程の工夫なども進められ懸命な努力が行われています。ただ、製造業では、次に述べる建設業に比べ、コストにしめる材料費比率が小さいところも多く、特に設備や加工部品など付加価値の高い分野では、「それ程問題ではない」という話もあります。

鋼材が入手できず工期が間に合わない(建設業)

今回の11月末調査では、建設業がかつてない活況のDI値を示しており、聞き取りでも、耐震工事等の民間需要、自動車関連や大手店舗などの建設投資、そして万博などで「職人不足」が起こっているといいます。しかし一方で「単価が厳しく、スパンも短く、一時的な利益なき繁忙状況」「今こそ付加価値の高い、仕事の質を見極めた取り組みが必要」との判断もありました。鋼材不足については、価格転嫁できないのみならず、入手自体が困難なため「ストアのオープン日に間に合わない」などの影響が出ています。また、全業界で県外業者や大手資本参入が相次ぎ、「競争が激化し採算悪化」という状況も起きています。

おし寄せる高コスト要因

「経営努力を超える経費増」(生活関連業界)

中国需要の急激な拡大は、鋼材だけでなく、大豆や魚肉、野菜、紙、原油等の各素材価格の高騰を呼び起こし、これまで安い中国農産物や輸入原料に頼り成り立ってきた業界では、大変な事態が生まれています。その上の異常気象、台風や地震、暖冬など、日本の野菜や花や繊維など、生活関連業界は予想を超える厳しい状況となりました。さらに、BSEや鳥インフルエンザなど不測事態へのリスク対応やトレーサビリティ(産地表示)による管理費の増大、ISOや環境対策、社会保障費負担増、消費税の内税化、情報化対応など。「理解はできるが、経営努力を超える経費増には閉口している」とは、まさにコスト高の経済構造に変わりつつある中での中小企業の苦しい声です。座長の山口氏は、「製造業の労働集約的部門は海外に移転し、仕事量の増大に比して、雇用や所得への波及が小さい経済構造に変わってしまった」と、消費に結びつかない活況を指摘しています。

競争の一層の激化(流通、小売)

流通小売では、「冬物在庫がかなりだぶつき買いたたき状況。量販店在庫の商社への横流しが横行」「大型スーパーの長時間営業が常態化し、テナントは収益が上がらない」「消費者の目が厳しくシビアな買い方」と婦人服小売の経営者は語ります。また現在、運輸業では、「排ガス規制によるトラックの買い替え、燃料代の上昇、販売先からの値下げ要請、売掛金回収困難先の増加、定年者の退職金などにより運転資金は枯渇状態」という多重苦ともいえる厳しい状況に追い込まれています。印刷業では、「勝ち組みがはっきりし、来年はますます価格が下がるだろう」ともあります。大手参入と出店が相次ぎ、さらに流通小売の景況は厳しく、売値低下圧力も全体ではまだまだ強いといえるようです。

業種間格差の拡大2極化が鮮明になる

自動車、設備等に関連する業種では、業態を問わずフル操業状態の一方、その他製造部門や消費生活関連では、個別差はあるものの、一様によくない状況で、「業種間格差」が益々鮮明になってきており、これが「あいち景気」の実態だといえます。しかし、中小企業では自社独自に展開する企業もあります。「ちょっとしたことにチャンスはある」といいます。業界を超えたマクロな動向に注意を払いながら、身近な顧客や取引先などの変化、ニーズ、流通の変化等を感じとり、自社の事業にプラス転換させている企業が、今、強い企業となっています。同友会でヒントを拾い、自社の強みと結合させ、他社が真似したり、追いつけない仕組みや社内体制に築きあげることだと思います。経営理念を基盤として、社員とも一丸となった経営指針の推進そのものが求められます。また共通する課題については、同友会としての政策化が必要と考えます。

(事務局加藤美穂)