「99同友会ビジョン」自立型企業をめざし地域社会とともに歩む中小企業

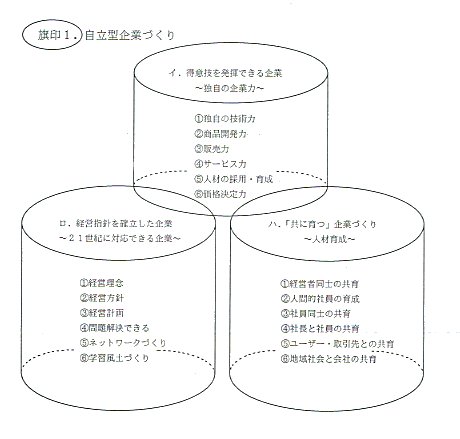

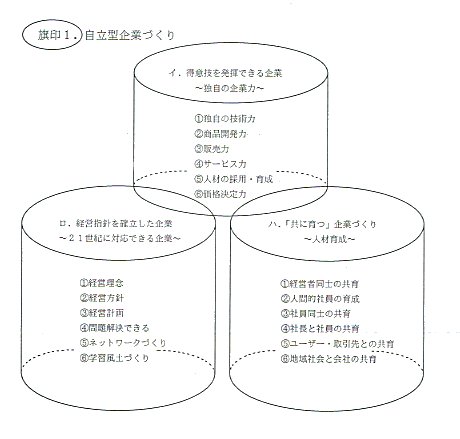

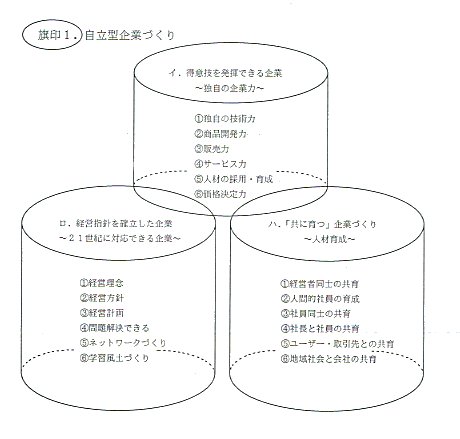

旗印Ⅰ-自立型の企業をめざす

「99同友会ビジョン」自立型企業をめざし地域社会とともに歩む中小企業

1991年のバブルの崩壊以後、日本経済はすさまじい変化の荒波の中にあります。電気・自動車・工作機械など大手のものづくり企業はアジアの安い労働力を求めて海外進出し、国内産業が空洞化しつつあります。また流通業界でも、アメリカ式のグローバルスタンダード(規制緩和)がそのまま導入されて、大型店の進出問題、ガソリンスタンド、酒販業界等、大変な競争状態にあります。このような状況の中で大企業を頂点とする製造業では、部品の共通化・モジュール化等が導入され従来の系列が崩壊しつつありますし、地域の商店街は歯抜けになって地域社会も崩壊の危機にあります。さらに、一九九七年春からは消費税の税率アップ、特別減税の廃止、秋からの医療費の値上げなど国民生活は冷え込み、北海道拓殖銀行・山一証券の経営破綻や最近の日本長期信用銀行の国家管理など、一連の政策失敗による「政策不況」という批判が強まっています。同友会が継続している「景況調査」によれば、98年8月調査(業況判断DI△58)は最悪の状況を示しています。特に消費税率がアップされ、特別減税が廃止された1997年4月、医療費が値上げされた同年秋以降は消費が冷え込み、「中小企業は仕事がない」という状況になっており、金融ビックバンの進行に併せた銀行の「貸し渋り」による企業倒産など厳しい局面を迎えています。こういう中では中小企業の経営は、金融の大改革、不適切な経済運営に対する対応、社員とともにどうやって経営を守るか等の経営課題が提起されています。それは同時に科学的で合理的な経営戦略による強い経営体質の企業づくりの課題として、人の問題が重要な時期でもあります。私達は現在の展開は大量生産・大量消費・大量廃棄という大企業中心の経済構造そのものが変化しているという前提に立って、大企業にリードされる時代ではなく、「自立型の中小企業が国民や地域社会とともに歩む時代」として、人間尊重の企業経営で中小企業自身が新しい企業体質を身につける経営戦略が求められていると判断しています。

(2)同友会のめざす企業像

1975年の愛知同友会の活動方針は、経営指針の確立として10項目の経営課題を提起しています。これが全国に先駆けた「経営指針成文化運動」のスタートであり、中小企業白書よりも早い同友会運動の提起です。そして今日の経営環境は、すでに経営指針なしでは中小企業が生き残れないろころにまで追い込まれています。自社のもつ特長や存在意義を明らかにし、経営者と社員の一致点を追求する「経営理念」、社会環境の変化や、その変化を理解して企業の方向を示す「経営方針」、どのように実現して行くのかをまとめた「経営計画」等、『経営指針』づくりを運動方針の中心に据えて取り組む意義はここにあります。同友会のこれまでの運動の蓄積は、会員企業のあるべき姿として●経営理念・方針・計画といった「経営指針」を確立して企業を発展させよう。●経営者と社員、社員同士がともに成長する「共に育つ」企業風土を確立して企業を発展させよう。等を同友会らしい企業づくりとして推進してきました。さらに、1992年の創立30周年記念出版「小さな会社が日本を変える」を基礎にして、これからの時代の企業経営は、●問題を発見し、解決のための問題提起・提案ができたり、自ら解決させる力量をもった企業にしよう。●一人の人間としてこれからの時代に生きる人生観にふれて学ぶこと、学び合うことを大切にして、社員の実力を高めあえる企業にしよう。●企業同士はお互いの得意技を自覚しあいながら、得意技を有効に生かしあえるネットワークを構成できる企業にしよう。などが構造転換という新しい時代に挑む経営目標であることを確かめ合って来ました。こういった前提はこれからも変わりませんし、今後とも同友会運動がめざす中小企業経営の最も基礎的な企業像であることを前提にします。

(3)自立型の企業とは

さて、今回のビジョンで新しく提案された「自立型企業」とは、空洞化・構造転換といわれる今日の時代に中小企業が生き残り、21世紀に向けて発展する企業にするには「経営指針」を確立し、「共に育つ」人間尊重の企業になることを前提にしながら、さらに求められているものとして、他社が真似をすることができない得意技を持ち、商品開発力や技術力を蓄えて、多様なネットワークを有効に広げる方向性を持った企業です。私たちは「自立型企業」の大切な判断要素として、独自の技術力・商品力や開発力を持った企業であり、販売力やサービス力でも独自の得意技が発揮できる企業であって、そのための人材育成力が確実に蓄積されている企業です。こういった経営努力は自社製品や商品の価格決定力に影響します。三つの目的や同友会の理念を総合的に実践し、経営指針を確立してこれからの企業経営を発展させる大きな力は「人」の問題です。地獄や絶望からの「反転」のエネルギーも、共育ちの人間関係が確立していなければ保証することはできません。そこには「共育」という「関係の光」が必要なのです。経営者の抱える「共育」についての課題は

●経営者同士の育ち合い、育て合い。共通目標として鮮明な問題意識と使命感に燃えた経営者が共に語り合い、学び合う。●同友会精神に基いて、人間性重視の経営実践。社員を人間的魅力を持った専門家として育てていく。●社員同士が自発的に自分たちの職場のあり方、仕事の進め方について、語り合い、社員と社員が共に育ち合う関係。●一人ひとりの個性と人間性を活かした、活私創社型の全社一丸体制の社風が形成され、社長と社員がともに会社を育て上げる。●会社と共にユーザー、取引き先が成長する関係。●地域社会と共に会社が育ち、共育ち型の経営が地域内に多数生まれてくることによって地域の社会経済は、地域特性を活かした形で発展していく。等、共育ちの6つのレベル(課題)があることを押さえて企業づくりを進めます。

当然、要請された価格設定と自社のコスト設定の間で「潰れない企業づくり」という経営体質の強化が必須条件になります。他社との差別化をめざして新たな市場創造に取り組みましょう。今日のような時代には、世界情勢や経済変化をよく勉強して経営環境の変化を予測し、業界や地域における自社の位置を知り、自社がどんな分野で活躍するのかという経営戦略を持っていることが決定的に重要です。

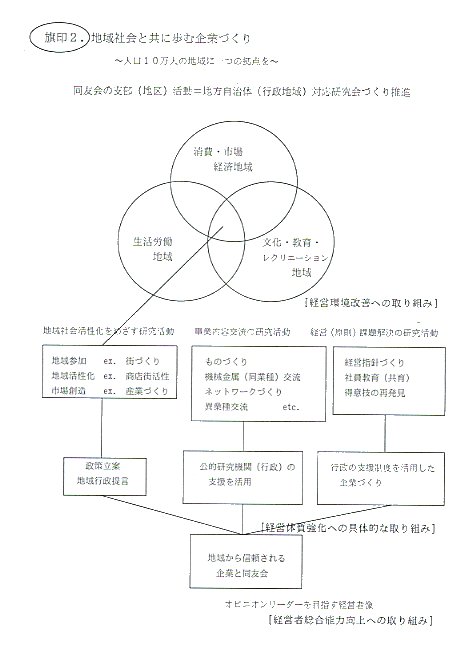

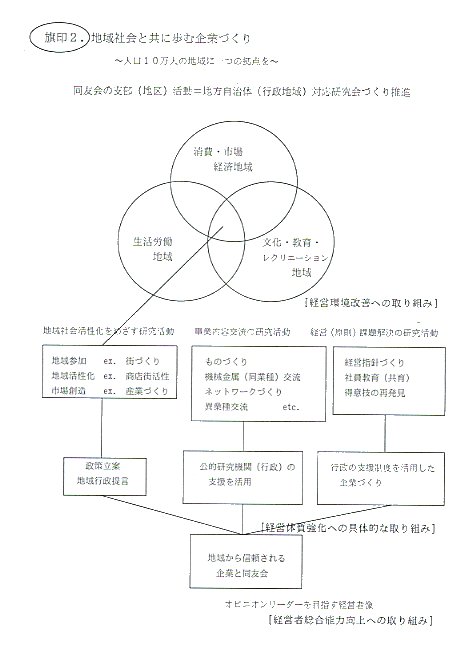

旗印Ⅱ-地域社会とともに歩む中小企業

(1)地域経済の担い手としての中小企業と同友会運動

時代がどんなに変化しても中小企業は国民の要望に応えた商品を生産し、流通とサービスを提供して地域社会の雇用を支えて活躍しており、地域経済の主人公としての位置にあります。国の政策の失敗によって、大量の失業者が発生し、将来への不安から国民の消費生活が停滞し、商店街が歯抜けになって破壊されつづけても、この地域の生活の安定と繁栄を確保することは地域社会のリーダーとしての中小企業家に課せられた課題です。企業をとりまく経営環境の問題は、自社の経営努力で解決できる問題ばかりとは限りません。自社の経営努力を重ねながらも、経営環境の改善に力を合わせたり、伝統や文化を大切にする「地域に役立つ企業づくり」を進めて、地域が潰さない企業にすることが次の課題です。求人の窓口は公共職業安定所にあり、様々な制度や納税の窓口は区役所や市役所にあります。業際化が進む中では確かに地域経済・社会との関わりは見えにくくなっていますが、それでも厳然と地域経済・社会とつながっています。地場産業製品が東京や京都で売れる話も、ものづくりに取り組む地場産業が衰退してしまっては東京でも京都でも売れる物がなくなってしまいます。今日の経営環境は大型店の進出で商店街が歯抜けになってしまったり、30年も前にできた団地が狭くて、若者は家を出てしまい団地自体が高齢化・少子化してしまって以前の産婦人科が歯科や眼科ばかりになってしまったり、地場産業製品が外国輸入品に押されて衰退してしまい産地の工場群がマンションに変わってしまったり、一人ひとりの生活者の意思に反して地域は住み難くなっています。私たちは今度のビジョンで「地域経済の担い手としての中小企業」をとりあげましたが、主体者として問題を見つめる見方は、経営者・企業家として見つめる視点と、生活者として見つめる視点を兼ね備えた複眼の視点で見ることが大切です。また、陶磁器とか、織物とか、自動車といった産地とか産業の見方は東海地域・中部地域とか、愛知から見たアジア地域のように広角の見方も兼ね備えていることが必要です。

(2)地域の課題で議論の場をつくる(「研究会」づくり)

こういった中小企業をとりまく経営環境の変化を受けて、会員が関心を寄せ、日常的に悩みを抱え、解決させたいと考えている「地域の課題」で議論できる「研究会」を編成し、共通の課題や目的をもって一緒に勉強できる活動をつくります。活動の重心を低くし、会員に身近なところで決定し、早く立ち上げ、早く実行する。必要がなくなれば解散するという日常活動を充実して、会員に身近な活動の充実をはかります。経営指針、経営計画、社員教育等の経営原則に関する研究会活動はこれからも各支部で推進します。ものづくり、機械金属、ネットワーク、異業種交流等、会員企業の事業内容に関係してお互いの知恵を活かし合う研究会活動も始まっています。さらにこれからは地域の経済や政策・施策、産業づくり、街づくり等、会員が経営する企業立地の地域的な課題について議論できる「研究会」を編成します。こういう活動の舞台は名古屋市の周辺地域の場合、地区で具体化することもありますが、基本は支部の研究会として支部に編成します。特にそれぞれの地域に合わせた活性化・開発、中小企業政策研究などの研究会を編成する場合、地域課題との関係をよく研究し、地区を越えて支部内外からも関係会員が広く参加したり、支部にはいくつかの地域課題の研究会が存在したり、それぞれの地域の課題で議論の場をつくります。

それはやがて政策づくりや提言・提案となり、委員会の協力も得て支部がそのまとめを行い、情報発信の地域センターの役割を果たします。各支部は会員の要望にそって同友会の「三つの目的」を総合実践します。

(3)人口10万人以上の地域に一つの拠点をつくる

「人口10万人以上の地域に一つの拠点をつくる」を目標に、将来同友会が地域経済・社会に影響力を与えることができる、現実的な力になって行こうというのが私達の願いです。その組織が支部であっても地区であっても、拠点になる組織づくりが大切です。

(A)行政地域に対応した支部を確立する(同友会理念を総合実践)

地域の課題をとりあげて活動できる組識として支部を再編成し、行政地域に対応した新しい支部を確立し、支部では「同友会理念の総合実践」をめざします。

名古屋支部(1300名)、尾張支部(500名)、三河支部(400名)というのが現在の会員2300名を再編成した場合の会員の所在です。名古屋支部や将来の尾張・三河支部等は運営上三つ程度の組織単位に分けて運営することを考えます。街づくりや政策立案に関係する研究会の構成については、名古屋支部の場合、名古屋市という地方自治体に対応する研究会は統一したものにしたり、課題調整会議を設けて運営します。一方、周辺都市の場合、一つの支部に地方自治体に対応するいくつかの政策研究の場が編成されることもあります。地方自治体に対応する政策立案や提言は政策委員会の協力も得ながら、支部が担当して対応し、経過や結果を理事会に報告することにして全会的なものにします。

(B)地区の会員は行政地域の地区で編成する

次のステップは地区の再編成と考えます。現在もそうですが地区編成の大原則は「行政対応」です。会員所属が実際にそうなるように編成して地方自治体に対応できるようにします。名古屋市の周辺地域の地区の場合にはあまり存在しませんが、名古屋市内では約四割の会員が会社や自宅のある地域とは関係ない地区に所属して活動しています。「知り合った仲間と別れたくない」という気持ちはありますが、これまでに築きあげた仲間の関係はこんなことでは崩れませんし、近所の経営者と新しく仲間の関係が築き上げられるチャンスとして地区の再編成を進めます。

(4)同友会運動のこれからの方向性

同友会は「三つの目的」と「自主・民主・連帯の基本精神」、そして「国民や地域社会とともに」という運動を進める上での考え方を『同友会理念』として総称しています。35年の歴史を振り返るとき、同友会理念を会員企業のすみずみに広げ、「三つの目的を総合実践する」というとらえ方で今後の運動を進めます。35年を経過した愛知同友会が、これからも中小企業と国民生活の安定と繁栄にとって欠くことのできない存在であることは事実ですが、これからの方向性として重要なことは次の3点に絞られます。第一の課題は「中小企業のサバイバル戦を支援しつづける」ということです。今日の厳しい経営環境は中小企業の整理・淘汰を急速に進めていますが、その中でも確実に生き抜く企業づくりを推進することと、自社だけでなく共に生き抜く環境づくりへ中小企業の連帯の力を発揮することです。第二の課題は「一人ひとりの会員と同友会が地域のオピニオンリーダーとして、なくてはならない存在になる」ということです。オピニオンリーダーとは意見や見解・評価・判断等、その考えを求められる存在ということですから、地域社会の重要な世論形成者ということになります。一人ひとりの会員経営者も同友会もすでにその段階にあると考えられますが、地域社会にとってなくてはならない存在になることです。第三の課題は「政策提言の力を養い、発言力を身につける存在になる」ということです。どうすれば皆が幸せに生活することができるのか、それを示すことが政策提言です。同友会はこれまでも一人中小企業だけが儲かる良い経営環境を実現しようとしてきたわけではありません。「中小企業の発展は国民生活の安定と繁栄に不離一体」という立場の政策提言(中同協・予算要望等)をしてきましたが、会員や同友会がそれぞれの地域で実践する時代を迎えています。愛知同友会は「人口10万人に100名の組識(人口の1000分の1)」の会員を擁する組識をめざし、7000名の愛知同友会を目標にします。当面、5年後の2003三年度には3000名の同友会をめざします。

Ⅲ-具体的な諸課題

(1)要望実現の機動性が重要

課題によっては機動性を持たせ、各部門が方針で一致すれば、個別に取り組みを推進する活動展開が今後の取り組みの中で重要です。関係する部門の代表で実行委員会を編成し、2ヶ月程前から準備して、基本線を了解したら具体化では正副の実行委員長に任せて、あとは各部門で準備するというものです。マスコミを対象にした情報提供や記者会見等も有効に活用して広くアピールします。

(2)委員会活動は支部活動や支部の「研究会」を助言する

支部の研究会が活発化すれば、各支部で活躍する研究会相互の経験交流を促進したり、共通の課題を交流する等、研究会をコーディネートするのが委員会活動になります。委員会を理事会のスタッフに位置づけて強化することと併せて、委員会が持っている学びの場としての役割を支部の研究会で実現します。

(3)政策要望の提言力と地道な政策立案活動

同友会の発信力を高めるために政策立案の活動を強めます。そのために各支部で政策づくりを進める「研究会」を編成して中小企業問題に関係する学者・研究者の参加を要請したり、行政の政策マン等にも参加頂き、中小企業が現実に抱える現場の課題を紹介できる経営者と、政策的に問題の解決をはかる研究者が共通のテーブルで議論し、方向づけることをめざします。

(4)地域と地区の関係を強化する

「国民や地域社会とともに」という同友会理念は、中小企業施策や街づくりを提案する行政都市ごとにどうするかという具体的な問題です。「○○商店街活性化」や「○○街づくり」等は限られた地域で関係する会員が集まって研究する活動をつくります。また、その地域で活動する支部や地区がその地域の諸団体や対応する地方自治体との関係を強化することが大切です。支部や地区では「同友会でどのように市民の幸せを実現するか」という視点で地域問題の研究を進めます。

(5)個別問題を解決できるスタッフの育成

会員企業の問題を解決させるには、共通する問題を支部や地区、委員会、研究会など様々な活動で実現をめざす研究・交流活動にあります。研究や交流だけで解決できない場合にも、会員の内に蓄積されている知恵があり、会内の専門家の経験があります。会内だけで解決できない場合には会外の様々な機関の支援がありますから、これらの知恵をコーディネートする役割は会員専門家や事務局が担います。個別課題を解決させるネットワークを活用し、具体的な問題を現実的に解決する、解決のための本質問題は政策提言に結実させる、という考え方で望みます。解決された課題や政策提言は一般化して情報発信する。情報ステーションとして活躍する事務局スタッフを育成します。

(6)3000名の同友会に対応できる事務局をつくる

5年後に3000名をめざす同友会は、それにふさわしい活動内容と組織を確立しなければなりません。今回のビジョンはそのことに重点を置いて方向性を提案しました。会員が自立型企業を目指し、同友会が地域社会と共に歩む活動を強化するとき、事務局はこれからの同友会運動がどういう事務局機能を求めているかによって再編・強化します。その中心は自立型の企業づくりを支援できる事務局であり、従来の日常活動支援の事務局と将来を見据えた企画部門の活躍です。専務理事体制の新設や活動のセンターとなる事務所の設置に付いても早急に検討し、3000名体制を見通して名古屋・三河の事務所に加えて尾張事務所の設置も検討します。