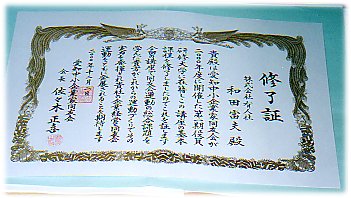

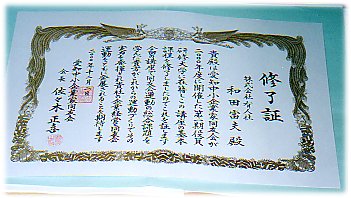

第1期役員研修大学修了式(12月2日)

記念講演「私と同友会、そこで経営者として学んだもの」

赤石義博氏(株)森山塗工・会長(中同協・会長)

(赤石義博氏プロフィール)

1933年北海道で生まれる。北海道大学卒業後、東亜通信工業(株)に入社。1965年同社が月商の約2倍の不渡り被害を受けた時から、実質トップとして経営にあたる。1978年代表取締役社長に就任。同友会理念にもとづく自主的自己管理を基本に同社を電磁鉄芯業界No.1の企業に育てる。1992年に同社社長を退任し、1994年(株)森山塗工(東京同友会会員)会長就任。1962年当時の日本中小企業家同友会(現在の東京同友会)に入会、1985年より中同協幹事長、1996年より中同協会長に就任。全国の同友会運動を推進するかたわら、「21世紀型企業」をめざす会員企業の経営指導にも力を注いでいる。

●たまたま経営者になって

同友会に入会して38年になりますが、いま痛切に感じているのは、同友会運動の「語部」をどれだけ沢山つくるかということです。皆さんもぜひ「語部」になっていただきたいと思います。さて、私が東亜通信工業に入社したのは、今から41年前の1959年です。当時の会社は平屋の土間のようなところにプレス機械が並んでいて、70名くらいが働いていました。この会社は社長も専務も、そして会長も技術畑の出身者で、家電関係の仕事を拡大していくうちに70名ぐらいの社員数になりました。しかし、お金のことはよくわからず、「実印さえ持ってればお金は大丈夫」と社長自身が実印に鎖を付けて、腰に巻いておりました。総務課長で入社し、1日目の仕事は源泉所得税の延納交渉でした。賃借対照表という言葉も知らない私に、「総務から経理まで一切頼む」という依頼があっての入社です。神田の古本屋に行ってきて、1冊古本を買いましたが、あまり勉強する気がありませんでしたので、つい枕にして寝てしまいました。そんなこんなで、当時は通常勤務で9時まで残業、ちょっと忙しいと11時だとか、12時まで仕事をやっていました。また初任給が20歳で5000円ぐらいで、極めて低い状況でした。また事故も多く、ベテラン社員で人差指と親指しか残っていない社員もいたくらいです。学歴がなく、「プレス屋にでもなるか」ということで、この職に就いたという人間が圧倒的に多く、漢字で自分の名前も満足に書けない人も多くいました。また農家の次男や三男が手に職をつけたいということで働きに来ており、社員の半数以上をしめるという現状でした。

●「新5カ年計画」を発表

「大変なところに来たな」という気持ちがありましたが、「賃金を上げながら、劣悪な労働条件を改善したい」という気持ちにかられました。しかし「どこから手をつけていけばいいのか分らず、1年間は徹底して仕事の分析と組織をどのようにつくっていくかを考えていました。また毎晩のように3〜4人で飲みに出かけ、彼らといろんな雑談をするなかで、誰と誰がどのように結びついているか、誰がどういうグループのリーダーなのかもわかってきました。同時に業界の問題や技術の動向、それから電源トランスはどういうものなのかなどの勉強をやりました。1961年の新年早々、当時私は27歳で、総務課長であったにもかかわらず、5カ年で給料の倍増をしていくといった「新5カ年計画」を発表、あわせて実現のため基本的な姿勢を提示しました。

●理念だけでは飯は食えない

まず「誰のためにもなっていない時間や物を排除する」ことです。例えば8時半に仕事が始まっても、金型の調整などでプレス機械が時間通り動かないのです。「プレスがなかなか動かないけど、準備を数十分かけてゆっくりやるのは、君の体にとって楽か」と社員に聞いてみると、「いいや、別に楽じゃない」という答えが返ってきました。準備に時間をとることによって、体が楽になるなら社員のためになっていますが、楽にならないのであれば社員にとっても会社のためにもなっていない。これが「誰のためにもなっていないムダ」であり、さっそく改善しました。それから「同じ労力ならたくさん作れ」です。いろんな制約から生産量が決まっているなら、いかに少ない労力でやるか、労力を少なくしても同じ量を作れるか考えてみました。私は技術屋ではなく、技術屋が陥りやすい突っ込んだ専門性の狭さにとらわれなかったからこそ、いろいろな考えが浮かんできたのです。私がここで言いたいのは、経営理念にしても経営戦略にしても、より高い理念を持っていないと、より高い成果は出てこないということなのです。ただし、理念だけでは飯は食えず、実際には、合理的な仕事のやり方に変えていく時、誰も手をつけなかった経営手法をどんどん持ち込みました。中小企業の弱点は蓄積されたノウハウが企業に残らず、職人だけに残るという点であり、実際当時は「これを加工できるのはあいつだけしかいない」といった名人ばっかりが揃っていました。私から見たら、仕事をしていても製品として作られているわけではないので、遊んでいるのと同じに見えたので、金型の再研磨や組立、取り付けや微調整など、今まで一人でやってきた仕事を細分化したら、あとは素人でもできるようになりました。

●より高い理論により高い成果が

こんなことで事実、5年かからずに賃金の倍増ができましたし、そうしますと確実に計画どおり売り上げも伸びたし、利益も出てきました。そして、みんなの私に対する信頼感もでできました。しかし、今でもお金というものが人生のすべて、目的になるものではないと思っています。人間はどんな場合でも動く時は必ず動機があるんですね。ある電源トランスを作っている会社の社長が、「自分の女房が一番よく働く」と言っていました。その奥さんは、だんなの会社を少しでも金の困らない会社にしようという立派な動機があるわけですから、一生懸命働けるのです。社員があまり働いていないのは、動機をきちんと与えていないからで、より高い理論のもとでなければ、より高い成果は生まれないということです。分かっていなくても、やっていることが理屈通りになっていることもあり、本人は理屈なんか考えていませんから、「理屈なんかはいらん」と思ってしまうんです。こういう時に困ったことが起きるんです。

●入会早々全国会合に参加して

そうこうしているうちに、1962年に愛知で「名古屋中小企業家同友会」(当時)というものが、創立されたことを知りました。「私がいつも言っていることをやろうとしている団体だよ」と聞き、さっそく手紙を出しました。初代事務局長であった仲野さんから親切丁寧なご紹介を頂いて、日本中小企業家同友会(現在の東京同友会)に入りました。入会してその年の10月、静岡県の熱海で「全国活動者会議」があって、先輩に「参考になるから行こう」と誘われるまま、「労使見解」の分科会に出ました。当時は「総労働対総資本」と言われた時代です。その分科会では「労資」の「資とは」を中心に、実際には「使用者」の「使」ではないか、人間と人間の社会的関係だから「使」じゃないかといった議論をやりました。一晩かかって、「同友会は『使』の立場にたつべきだ」という結論が出て、1963年の「春闘に際して訴える」という同友会の文書から、「労使」という言葉を使い始めました。このこともなつかしい思い出です。

●先輩経営者から「経営」を肌で学ぶ

さて入会してみて、先輩経営者の人間的な魅力にひかれました。また先輩達は経済政策についての分析評価能力や着眼点が非常に鋭く、これは大変な人達の集まりだと感じました。入会間もない頃、ある先輩経営者にボーナスの相談に行きました。その先輩経営者は「そういえば、今朝、組合が要求書出してきとったな」と言って、ゴミ箱を探し始めたのです。当時は十名規模の会社でも労働争議が頻発し、大変な時代です。ビックリしながらも、「やはり経営者は断固とすべきところは断固としていかないといけない」と思いました。しかし、正月に福島にでかけ、たまたまその先輩経営者の工場の看板を見つけたので,突然寄ってみました。そこは古い学校の校舎を払い下げてもらい、工場にしていたのですが、その敷地内に真新しい建物がありました。「あれはなんですか」と工場長に尋ねたら、1階は社員食堂、2階はお茶やお花を勉強するための部屋になっているとの回答でした。そのニットの工場で働いている従業員は女の人がほとんどでした。そこは、お茶やお花の先生を迎えて従業員に教えたり、結婚式を挙げたりできる建物だったのです。この先輩社長は、企業展望のために必要な原資の確保では毅然とした態度を貫くとともに、一方では、お花やお茶の教室など、従業員も大切にしている。これが「人間を大切にするということだ」と言葉ではなく、肌で実感しました。

●アメもムチも不要、自覚した社員が誕生

その年の春、私は総務部長でしたが、若い社員と飲んだ時、彼が「もっと昇給してほしい」と言うので、「一生懸命やることと、努力が効率的に成果に結びついているということは違う」と言ったら、この若者は「俺がどれくらい一生懸命やっているか見せてやる」と言い返しました。さっそく彼は自分の機械にカウンターを付け、仕事を始めました。しかし、機械の持つ生産能力の5分の1くらいしか実績が上がっていないということに、すぐ気がつきました。彼もみんなの前で啖呵をきってますので、翌日からいろいろと事前に仕事の段取りをたてるようになり、1週間も経たないうちに、以前の2倍以上の生産量をあげるようになりました。周りで見ていた他の従業員も、「自分も、自分も」ということになり、みんなが機械にカウンターをつけて作業するようになりました。そして2〜3カ月後、機械数も従業員数も変わっていないのに、以前の倍以上の生産量があがるようになりました。それが1963三年の出来事でした。アメでもない、ムチでもない、「自分が自分を管理するという大切さ」を一つの教訓として得たのです。これを私たちの宝にしようと、「自主的自己管理」という名前をつけました。私もまだ30歳ぐらいで、血気盛んで、今後一切わが社では勤務評定とか、人事効果をなくすと言って実行しました。実際に私が社長を退任するまで30年近く行なわれなくなりました。

●自覚した人間のエネルギーを知る

しかし順調に業績があがったわけではありません。1965年11月、月商の2倍に近い7500百万円の不渡り被害を受けてしまいました。その暮の朝礼で、今後のことについて語りました。一つは身売し、各自の給料を確保するか、二つ目は儲かる商売に切り替えるか、最後は、今までどおり苦しくても,この仕事をやっていくかです。正月休みに一人一人で選択して来て欲しいと言いましたが、すぐに職場討議が始まり、役職者は役職者で討議を始めました。そうしたら全社員から、「いかに困難でも現業を継続し、がんばるぞ」という決意書が寄せられました。ここで私は全員に、「絶対に途中で負け犬の遠吠えはしない」という条件をつけ、スタートしました。人間としての自覚に目覚めた人間の、その途方もないエネルギーの大きさを知らされたのです。

●「人を生かす経営」

その後、それまでに大手企業に提案していた事業が実現するなどして、正味3年半の間に、電磁鉄芯業界ではトップの企業になりました。ではそのエネルギーはどこからきたのでしょうか。会議なんかやろうもんなら、「時間の無駄だ」というような旧態然とした会社で、人事効果や勤務評定は行わず、成果をどんどん上げていくような会社はどこを見渡してもありませんでした。働いている人間を信頼し、自分達の想いを形にする職場はどこにもなく、「こんな職場を自分たちの手で守ることができなかったら、自分達の恥じやないか」と、従業員全員がその気になったからだと思います。いずれにしても同友会がめざしているのは、働いている人に惨めな思いをさせない、そして先行きの生活に展望をもてる会社をつくることです。同時に意思形成過程の中で、継続的に幹部が育っていくという状態をつくることです。その為に必要になっている知恵や想い、そして情報といったものをどこで仕入れてくるかというと、同友会の諸会合であり、そこから日常的に学んでくることが、一番の要なのです。先ほど労使関係の話を申し上げましたが、それまで資本家の「資」から使用者の「使」に変えて、75年に見解が煮詰められ、これが同友会の『労使見解』という公式文書で採択されるまでに、実に13年の月日がたっています。この間、さまざまな実践により日常的に検証され、文章化されたわけです。継続して人を生かす経営について討議してきましたし、よく頑張って来たと思います。

●意志形成過程で社員の育つシステム

同友会役員の役割は、幹部が継続的に育つシステムをつくれるかどうかです。最終決定は社長の先決事項ですが、いい企業かどうかは、意思形成過程で社員が関与する場やそういうシステムがあるかどうかです。またその過程で人育てが行われているか、幹部が継続的に育つシステムになっているかです。幹部社員に必要なのは、(1)全体を観れるかどうか、(2)時系列に物を見れるかどうかです。このことは、具体的な問題に対処する意思形成過程の中で磨かれます。いちばん肝心な経営理念や経営指針づくりの中では数字をいじくり回している事ではなく、「想い」を語ることが大事なんです。「意思形成過程」なんていう立派な言葉を並べていますが、会議室でないとできないかというと、そうではないんです。赤ちょうちんで結構です。「おまえ、あれどう思うか」とか、「あれ何とかうちで使えるか」「いやあ、それは無理ですよ」というようなやりとりが、意思形成過程なのです。それがシステム化できるかどうかが問題で、システム化されると、幹部が継続的に育っていくはずです。ぜひ皆さんにはそんな会社になっていただきたいと思います。

【文責事務局・井上誠一】

○中小企業における労使関係の見解―中同協(略称『労使見解』)

赤石会長の講演の中で、「労使見解」という言葉が出てきます。正式名称は「中小企業における労使関係の見解」で、略称を『労使見解』としています。1975年に全文が発表され、この文章にある「経営者の責任」として、経営指針作成の重要性が強調され、以降、「経営指針成文化」の運動が旺盛に展開されました。

(1)経営者の責任

(2)対等な労使関係

(3)労使関係における問題の処理について

(4)賃金と労使関係について

(5)労使における新しい問題

(6)労使関係の新しい次元への発展

(7)中小企業における労働運動へのわれわれの期待

(8)中小企業の労使双方にとっての共通課題

以上の八章から「労使見解」はなります。全文は以下です。(http://www.douyukai.or.jp/teigen/rousikenkai/)