第6回あいち経営フォーラム

10月19日基調講演

売れるものを売らない勇気売れないものを売る信念

〜選ばれる中小企業をめざした“攻めの経営戦略”づくり

石戸孝行氏(株)京北スーパー相談役(千葉同友会)

会社概要

創立1951年

社員数400名(内パート300名)

年商65億円

事業内容スーパーマーケット9店舗、レストラン2店舗、リカワールド1店舗

「お客様が得をする情報」を提供して

信頼関係は情報公開から

名古屋のある百貨店のことです。天然のまぐろを売っていましたが、お客様から「おかしい」と言われて調べてみると、違うものだとわかりました。他にもあります。中国産のブロッコリーにアメリカ産を混ぜたり、トンガ産のかぼちゃがメキシコ産に化けたり、さらには表示が和歌山産なのにその3分の2は韓国産ミカンだったなど。「こんなことをやっていたら、企業がだめになる」ということを、私は5〜6年前から言っています。私たちはお客様と信頼関係をつくらなければなりません。その為にまず必要なのは、「正しい」情報の開示であり、正しいとは、「お客様が得をする情報」なのです。何年か前から、自分の会社で都合の悪いことでも発表しようということで、掲示板にお客様の提案を受け、「うちはこうします」というのを貼り出しました。これが、主婦のゴールデンタイムである夕方の5〜6時台のニュースで流れました。内容は「正直なスーパーがありますよ」というものですが、「正直」だということがニュースになるぐらい「正直でない」ことが、多い世の中なのです。

「ありがとう」その値段は?

ある難病を抱える茨城県のお客様が「ルッコラ」という野菜を食べなければならないと医者から言われました。しかし、百貨店にも他のスーパーにも自分に合うものがありません。当社に「無農薬で元気なルッコラが欲しい」と言ってきました。私たちはある農家に「このお客様だけにでも出荷できないか」とお願いし、なんとか毎日5パック用意してもらえるようになりました。お客様には「明日から5パックありますよ」と連絡すると、「ありがとうございました」と言われましたが、わざわざ農家まで行って交渉し、「その利益は?」と考えると、商売としては成り立ちません。私どもでは「お客様の役に立ててよかった」ということを社内で統一しました。お客様からの「どうもありがとうございました。感謝します」という言葉は、一体いくらなのかと社員によく問いかけます。そして、社員のお客様に対する考え方の基本をここに置いています。

苦情データベースの活用

今年4月からお客様の苦情のデータを、社員も見ることができるようになりました。お客様からいただいた投書、10通のうち9通は、こちらから「すみませんでした」と謝る内容のもので、必ず返事を出しています。お客様からの苦情はとてもためになります。例えば、「冷やし中華の麺がおいしくない」という苦情です。同じ内容の苦情がないかデータベースで調べてみると、3カ月前にある店で同じことがあったことがわかります。その時の担当者の対処や動きを追跡することができ、結果、会社の風通しの悪いところはどこだったかがわかります。これはデータベースを使う上でとても良い点です。

「エコバッグ」や「環境トレイ」

スーパー業界では、「新規のお客様を獲得するには、既存のお客様を維持する費用の6〜10倍かかる」と言われています。既存のお客様との信頼関係を失うことは、6分の1の経費で済むお客様を失うことなのです。つまり、「あの会社だったら、こんなことはない」というお客様との信頼関係が、一番コストが安いのです。京北スーパーには会員カードが3枚あり、1枚は買い物をする時に使う普通のカード、残りの2枚はキーホルダーに付けられるようになっています。会員カードの利用額によって、ゴールド、シルバー、ブロンズという3段階のメンバーズ会員がおり、月に1回、ゴールド会員は全商品7%、シルバー会員は5%、ブロンズ会員は3%の割引日をつくっています。ここから固定客がどれだけついたか、ということがわかってきますが、固定客が全体の3割で、その方たちが売上の7割を占めています。私どもではチラシも作っていません。今、チラシを出さないで商売をするのは大変ですが、出さないでもやって行けるのは、「京北スーパーだったら、騙されないだろう」という安心感があるからだと思います。チラシを出していないかわりに、「THE・KEIHOKU」という広報誌を3カ月に1回、1割のお客様に出しています。2003年秋で81号となり、20年間出し続けています。

既存のお客様との信頼関係

チラシを出さない

お客様の中で、エコバッグで買い物に来る方は約40%。マイバックやカゴの方もいます。この「エコバッグ」とは、うちで300円で販売しているバックで、持参していただいた方には、5〜15円のお金をお支払しています。導入する時、このお客様たちはゴミを減らす、「地球環境のことを考えて協力してもらっています」と一生懸命に訴えた結果です。

またこの1年半ぐらいの取り組みとして、発泡スチロールのトレーの上に、もう1枚シートを貼っています。今まで、使い終わったトレーは洗っていましたが、汚れを洗い流すには1リットル程度の水が必要で、その費用はトレーの上にもう1枚シートを貼るよりも高いのです。ですから、トレーの上のシートを1枚はがして、燃えるゴミとしてもらっています。

自社マークで真剣勝負「健康を売る」

20年前の1984年に、うちでは「タバコは売らない」としました。まずなぜ売らないのかを考え、京北スーパーの「健康を売る」ということが決まりました。その第1弾がタバコの販売をやめることでした。本来、売れるものを売らないというのは勇気がいります。また、ずっとチラシを出したことのない私どもが、「5月1日からタバコの販売をやめます」というチラシを初めて出しました。しかし、実際タバコの販売をやめてみると「京北は『健康を売る』という会社だ」ということをお客様はわかってくれました。時代の流れとともに、新幹線の禁煙車・喫煙車が当り前となりましたが、私どもも同じことをしたのです。

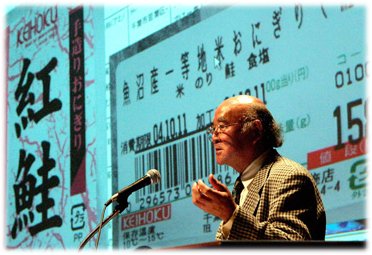

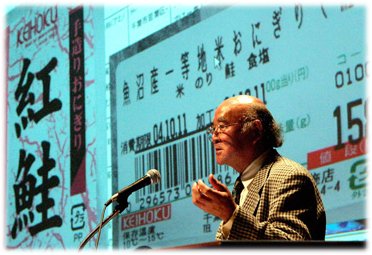

余分なものなし「鮭おにぎり」

私どもは1カ月に1回、何人かが集まって、覆面商品の食べ比べを行っています。昨年、「鮭おにぎり」について行われました。結果、当社のおにぎりに関して、「フレアはない方が良い」という結論がでました。「余分なものはない方が良い」ということです。私どもの「鮭おにぎり」は、鮭、のり、お米、食塩、植物性油で作られ、他にアミノ酸と酸化防止剤としてのビタミンC、そして着色のために紅コウジを使い、110円で売っていました。他の百貨店のものを見てみると、着色の為にカイガラムシを使っています。カイガラムシとは、椿の木にいる白い虫で、潰すと赤い汁が出て、その色素を利用しています。しかし、私どもでは余分なものはない方が良いということで、「お米、のり、鮭、塩」のみで、鮭おにぎりを作りました。すると、素材の良悪が一目瞭然となります。そこで現在は、魚沼産のお米を鹿児島県の温泉水で炊き、そして兵庫産ののりを使用しています。158円で売り出しました。これも勇気が必要でした。

「低温殺菌」の牛乳

私どもは全商品を買い取り、商品には「KEIHOKU」というマークが入っているので、売れなかったといって返品はできません。真剣勝負です。牛乳売り場では、「KEIHOKU」の名前が入った「低温殺菌牛乳」「ふるさと牛乳」「低脂肪牛乳」があります。「森永」や「明治」はありません。私どもの牛乳はすべて63〜95℃で30分間の「低温殺菌」です。大手は「120℃で二秒」の高温殺菌で、それが命取りになったのが雪印牛乳です。

雪印では電気系統の故障で装置が止まり、残った牛乳を新鮮な牛乳と一緒に混ぜてしまいました。混ぜても120℃の高温であれば、殺菌できるとされていましたが、その中に死なない菌がいたのです。結局、雪印乳業はなくなってしまいました。

宍道湖の漁師のシジミ

2000年3月頃から、「シジミがおかしい」ということが言われ、シジミ業者のところを見てきました。しかし、既にそこで、韓国産や中国産のシジミがまざっていたのです。2003年になっても、島根のシジミが実は北朝鮮産であったと新聞に載っていました。調べてみると1998年の時点で、韓国・中国から72%、北朝鮮から14%のシジミが入ってきていました。そして、つい最近のチラシでは100グラム59〜198円と、大きく差があります。安い・高いだけで買っていると、どんなシジミを買っているのかわかりません。もっと悪いのは産地をごまかして売ることです。私どもは宍道湖のしじみを売っていますが、その中でも漁師から買ったものと、業者から買ったものに分けています。

商売はいつも真剣

「ありがとう」が私たちの儲けに

「お客様に支持される」ことについて、「たくさんある店の中から、わざわざ『KEIHOKU』に来てくれたのは、どういう意味があるのか」と、私は社員に対して常に問いかけています。また、「言いたくないこと」、つまり「自社にとって得にならないこと」や「お客様の得になること」も言うことにしています。実は、お客様が得をして「ありがとう」と言われるその言葉が、私たちの儲けなのです。これを売ったらいくら儲かるかではなく、このことを言ったらどれくらい「ありがとう」を言われるか、これが最後には儲けになるのです。

「成人式は一生に何回あるのか」

ある成人式の時にお刺身の注文がきた話ですが、お刺身はプラスチックのお皿に盛る予定でした。しかし、私はそれを見た時、「成人式は一生に何回あるのか」と言いました。「一生に一回の成人式で、京北スーパーを選んでいただいたのに、なぜプラスチックのお皿でおさめるのか。『益子焼』か何かで名前でも入れてあげて、タダでやれ」とも言いました。さすがにそれは無理だと言われましたが、そのぐらいの気持ちがないと、おかしいのです。いい加減な商売はしてはいけません。真剣にやらなければならない。それを社員に教えていくのです。

決算書には出てこない企業の「力」とは

お客様に支持されない企業は…

アメリカのコカコーラ本社の顧問であるマイケル・オコーナーという方が、阪神大震災の1年後に、関西のあるスーパーの応援に来ました。その時、「日本に一番先に来たアメリカの飛行機会社はパワーアメリカンという会社でしたが、今、その会社はなくなってしまいました。お客様に支持されない企業は、やっていく意義がないのです」とオコーナー氏は言われました。これをスーパー業界に置き換えると、店舗数や売上高が日本で1、2を争うような企業が今、バタバタと倒れているわけです。ダイエーやマイカルのことは、皆さんよくご存知だと思います。

「ちょっとした違い」

またオコーナー氏は、「今は決算書にあらわれない商品や社員の質などで、ますます良質な経営が求められている」という話もしました。銀行は利益を出さないとお金を貸してくれませんが、私たちの本当の決算書とは、決算書にはない、つまり、「簡単に真似できない何か」なのです。その1つが「社風」です。レジの人の愛想がいいとか、いつも衛生的であるとか、何かが他と違うのです。こういうものがなければならない、わかりやすく言えば、「ちょっとした違い」のことです。それは商品開発力、接客力、礼儀作法や商品に対する知識などで、決算書の項目にはありませんが、これが勝ち残れる力であると私は思います。また、何でも損か得かではなく、「損か得かわからないが、今やってみよう」という『健全なる赤字』という部分もあると思います。私どもでは今年、光ケーブルを全店にひいたので、この費用はばかになりません。しかし、そういうものもやりながら、何とか経営がなっていくというようにしなければ、後が続かないと思います。

「毎日の食べものに、こだわりたい」

地域を楽しく

こんな状況でも、日本の経済は良くなっていると言われますが、日本の規制緩和は何かがおかしいと感じます。やはり「地域と一緒」とは、程遠いものです。これまでの中小企業は、地域のお祭などに喜んで一生懸命に参加していましたが、今はその元気がなくなってきています。皆さんが元気でなければ、地域は楽しくなりません。また、最近言われている「調和のあるまちづくり」は、同友会の提案する「中小企業憲章」の中でも言われています。日本のどこへ行っても、駅前にはマクドナルドや吉野屋、スターバックスなどがあるという「クローンタウン」では面白くありません。名古屋には名古屋の「何か」があるのです。お客様が欲しいということをとにかくやる。そして、お客様がしてもらいたくないことは、なるべく早く取り除くということです。会社は病気になってから、倒れてから気づいては遅いのです。倒れる前、つまり「お客様がして欲しくないこと」をやめることです。

食べものには感動が

「毎日の食べものにこだわりたい」というのが、私の考えている食品スーパーマーケットです。そのためには、やはり水や空気という地球の基本になるものに対し、無関心ではいられないと思っています。例えば、今、日本で飲まれているジュースの7割はブラジル産です。そのブラジルの会社へ行った時に、「おいしいみかんから悪いジュースはできるが、悪いみかんからおいしいジュースはできない」という奥の深いことばがありました。おいしいものを食べたければ、おいしいものが育つような環境をつくることも大切です。そのことを抜きでは、企業は成り立ちません。ですから、私たちは企業や同友会で環境問題に取り組んでいるのです。私はスーパーマーケットをやってきて、さんまには「さんま権」、にんじんには「にんじん権」というものがあるのではないかと思えるようになりました。地球上にはいろいろな動物がいるので、人権尊重だけではありません。それぞれの権利を犯していないか考えます。食べものには感動があるというのが、40年間の感想です。

小さな会社でも、人様の役に

トップが明日やろうと思うことは明日になります。トップがこれでいいと思ったらこれでいいのです。会社において決断する、しないは、すべてトップが決めているのです。40年経ってみた時に、自分で企業をやっていると、「もうやることはない。もうおわり」ということはありません。「一生やることはある」というように、やって欲しいと思います。「会社」というものは、お客様のために成り立たなければおかしいし、地域のためにならなければ困ります。地域の人たちに「この店はいらない」と言われたら、やっている価値はありません。私どものような小さな会社でも、人様の役に立っている。これを合言葉に今までやってきました。やはりお客様に本当に感謝される企業をつくれば、お客様は見捨てないと思っています。ご清聴ありがとうございました。

【文責事務局・内輪】