「中小企業憲章」に向けて〜建設業では〜

自社の経営指針、外部環境も変えて実現を!〜『中小企業憲章』を力に!

山本栄男氏(株)サカエ社長

土木・建築一式、総合請負業

(1)本社愛知県豊明市(2)創立1980年(3)社員数13名(4)年商5億円

2002年に行った「EU視察」から、愛知同友会の「中小企業憲章」制定への取り組みが始まりました。2004年からは、自社の経営と憲章のかかわりを考えていく学習会が始まり、参加者はこの1月にのべ1000名を超えました。前号では製造業2社の具体的事例を紹介させていただきました。今回は山本栄男氏((株)サカエ)の建設業の事例をご本人のレポートから紹介させていただきます。

●これから直面する問題(国内)

(1)地域の現状

全国一の工業生産高を誇る愛知県ですが、今一番重要なのは若い人たちへの技術の伝承です。会社の経営を優先したがために、技術を持った余剰人員をリストラし、若い人に技術を伝承できていない状態です。残っている技術者が定年退職を迎える時期に来ています。この問題を解決しなければ、折角の技術立国はどうなってしまうでしょう。

(2)労働者確保に向けて(少子高齢化の影響)

これから3年後に団塊世代の人たち700万人が定年を迎えます。フリーター420万人、ニートが60万人もいる社会を、私たちは想像しえたでしょうか。一方で国の赤字国債は800兆円を超え、年金問題、税金問題、消費税問題など、雇用にも大きく影響してくるでしょう。少子化の問題とどう向き合っていくのでしょうか。新入社員は今まで通り入社してくれるのでしょうか。少子化で高学歴になり、大企業ばかりに目が向いてしまうのでしょうか。ますます雇用情勢が厳しくなる中、私たち中小企業は労働者を確保していけるのでしょうか。

●これから直面する問題(国際的)

(1)CO2問題

CO2の問題で規制はもっと厳しくなって来るでしょう。車だけでは終わらず、工場の排ガス、火力発電所など燃料を燃やす事に対しての規制も広がりつつあります。6年前、私がフランスに行った時、町への車の乗入れが規制され、通勤者は3つ前の駅に駐車して、シュトラスブールに電車で通勤していました。荷物運搬車は許可を得て乗入れていました。日本もそのうち、そうなるのではないでしょうか。全世界では年間230億トンのCO2を放出しており、そのうちわずか20億トンが浄化されているにすぎない現状です。CO2の問題に限った事ではありませんが、京都議定書の発効とともに、各種環境問題の意識を国際的な視点から認識することが、経営者に求められている事は確かです。

(2)水の問題

日本は、食糧輸入によって年間約640億トン(琵琶湖の貯水量の約2・5倍)ものバーチャルウォーター(仮想投入水〜農産物や製品の製造に使われた水をその購入者が間接的に消費したとする考え方)を輸入し、世界一の水の輸入国です。日本は飲める水が一番多い国なのに、少ない水を大切にしながら海外で生産した食料を、日本はお金を払って買ってきて良いのでしょうか。牛1頭を成牛にするのにどれだけの水がいるか、野菜を作るのにどれだけの水がいるか、日本はそれをよく知っているはずです。ジャパンマネーのために発展途上国が自国の食料より日本への輸出作物を優先していては、途上国は良い国になれません。EUからは、日本は他の事でもっと海外に協力しなさいと言われています。「ODAを世界第2位・年間1兆円出しているのに」と私たちが思っても、ヨーロッパは日本の水資源の浪費を許してはくれそうにありません。このような問題を解決するためには、私たちは、今後も今までのアメリカ型資本主義を続けていてよいのでしょうか。むりやり消費者をつくり、買わせる事をしなければ成り立たないやり方が、何時までも続くのでしょうか。EUはその事を考えて、「小企業憲章」を作りました。大量生産・大量販売は少し抑えてもやっていける方法が必要だからです。今、地球の人口は65億人と言われていますが、20年後には85億人に達すると言われています。環境は現在の延長で良いのでしょうか。真剣に考えるべき時だと思います。

●「経営環境」(業界と行政の動き)

(1)業界の現状

当社は建築会社です。2005年になって官庁工事が減少してきているのに、建築会社の数は減少せず、需要と供給のバランスが崩れて来ています。住宅建設を見ると、1997年までは年間140万棟の住宅着工件数がありましたが、1998年以降は年間116万棟で推移している状況で、大手住宅メーカーも安価な住宅を売って、価格競争となっています。一方で、準大手企業は16社も倒産したにもかかわらず、会社更生法に助けられ生き残っているのが現状です。これから3〜5年後までに貯金をし、それから家を持とうという人に、あの手この手で家を買わせようとする動きになっています。それによって仕事のある会社と無い会社がはっきりしてきた事で、家を建てるサイクルが崩れてきており、建設業界の倒産は小企業に多くなると考えられます。

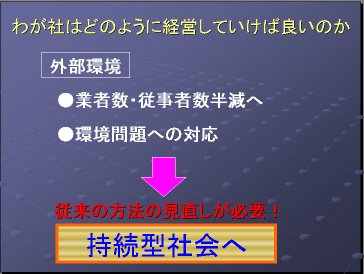

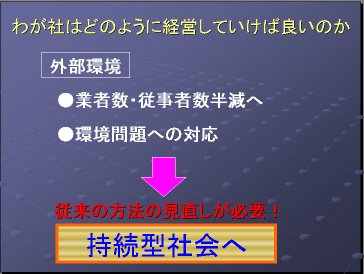

(2)行政の対応(外部環境)

国土交通省はこれからの建設業界のあるべき姿として、現在、全国で52万社ある建設業者が、2010年位までに半分になることを想定しています。現在650人に及ぶ建設従事者も半分位にならなければ、「仕事はそれだけありませんよ」と言っています。日本国民4500万世帯に対して住宅は四千八百万棟あり、余っている状態です。また、環境問題に対応して、持続可能な社会をこれからめざすという事が、大きな動きとして考えられるようになってきており、今までのように他国の木材を切って日本に持って来て、家を作る時代は終わりに近づいています。他国の環境はどうでも良いという事では済まされない時代です。だからこそ、他の方法に変えて行かなければならないのだと思います。

●「自社の方向性」(わが社はどのように経営していけば良いのか)

当社は1980に設立し、今年で25周年を迎えます。設立してから18年間の売上の80%は工場建設で、20%が住宅建設でした。7年前から工場建設がなくなり、住宅建設をしなければならなくなりました。そんな時、東海地震の話が静岡県から出るようになり、当社で建築した建物の安全性が問われるようになりました。旧建築基準で建築した住宅もあり、住宅の耐震補強も大切である事は、「阪神大震災」の教訓からわかっていました。そこで補強金具の開発をすることとなり、豊田高専との共同研究で補強金具を開発しました。愛知県も地震対策強化地域になったことで、県に制震金具での補強方法を認めてもらい、大きな仕事につながってきました。一方、当社は建築会社として業を成してきた関係で、若い社員も建築する事を夢見て入社している訳ですから、夢をつぶさないように、これからの家はどうあるべきかを議論してきました。(1)新建材を使わない家(2)ホルムアルデヒドを発生させない家(3)冬でも暖房を使わなくても人の熱だけで生活できる家(4)循環型機能を持った家(5)雨水利用、風力・太陽光発電を取り入れた家(6)100年以上持たせる事のできる家

そんな家づくりを行い、幾世代も住んでもらえる家造りをすることが、これからの住宅を建築する当社の使命と考え取り組んでいます。

●望ましい経営環境と中小企業憲章への期待

市内で仕事量を確保できる事が一番望ましいです。会社から現場まで30分圏内で行動できれば、作業効率が高まります。建築したお客様から、ご近所の新しいお客様も紹介していただけます。建築した家からリフォームの依頼をいただき、その子供たちが家を建築する時になったら依頼されるような環境が生まれます。地域の若い人が入社したくなる会社にしていくのが理想です。今からは会社は大きくする事ではなく、小さくても活力のある会社をめざす事が大切だと考えます。一社では困難な問題も、異業種交流や産学交流を通して、克服への道が開けてきます。小企業だからこそ、良い事はすぐに取り入れ、改革の速度も高めることができます。お互いに手を広げ、手を結び合うことで、地域の輪を作り、広げていくことができます。地域で生産し、地域で消費する考え方、地域内で自給自足を高める方法を皆で考えていこうではありませんか。中小企業憲章はそのための指針作りであり、持続型社会((1)循環型社会、(2)弱肉強食競争社会からの脱皮、(3)伝統文化の復活、(4)自然との共生)を導いてくれるきっかけともなるでしょう。