愛知同友会 創立50周年記念シリーズ⑯

時代を創る企業家たち

「同友会一筋39年 〜わが人生に悔いなし」

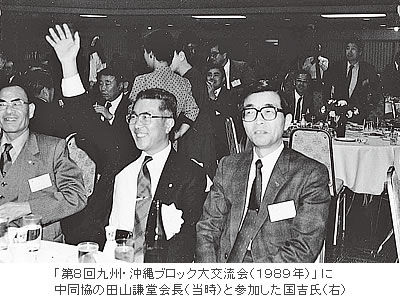

国吉 昌晴氏 中同協副会長・専務幹事

愛知同友会は1962年7月9日に会員34名からスタートし来年には創立50周年を迎えます。そこで同友会運動に永年関わってこられた会員の皆さんにご登場いただき、その歴史に学びつつ次の時代に継承すべき課題について考えていきます。

1943年北海道美唄市生まれ、72年北海道同友会に入局、74年北海道同友会事務局長、84年中同協に入局、85年中同協事務局長、96年中同協専務幹事、2006年中同協副会長を兼務し、現在に至る。

愛知同友会は中同協発足の原動力

私が北海道同友会に入局したのが1972年。当時から「中小企業が日本経済の主人公」という高い志を持ち、運動を理論的に語っていた同友会の会員の皆さんに驚きました。

愛知は企業家として優れており、時代の潮流をよくとらえて実行し、バイタリティーがありました。老舗の会社も多く、企業家魂にあふれ、時代と向きあいながら経営をしていく姿が印象に残っています。この愛知のみなさんが中同協発足の原動力になったのです。

菊水化学の遠山氏(愛知同友会顧問)にはお世話になりました。北海道に来てもらい、各地で講演をして会員増強に協力をして頂いたのです。遠山氏は「理念なき経営に明日はない」と企業の社会的使命を説き、社員が誇りを持って働ける会社づくりを強調していました。これが全国の経営指針づくりの土台になったと思います。

大きく眺める視点を持つ仲野氏

仲野正氏は愛知同友会の初代事務局長で、後に中同協の事務局長も務めて頂きました。時代は70年代。同友会運動の基礎を作った時代です。75年には労使見解を発表し、経営指針づくりも提唱を始めました。私は1984年から3年間、仲野氏とご一緒できたのですが、氏は同友会を大きく眺める視点を持っていました。中小企業のエゴになる運動にしてはいけないこと、また楽しいのは未開拓の県に同友会を作ることと言っておられました。

全国の事務局研修でも大久保氏(北海道同友会相談役)と一緒に講師を務め、事務局体制を作ることにも注力されました。社交ダンスが得意で、夜、胸に金色のハンカチをつけてさっそうと出かけていく様には驚きました。

また中国から引き揚げて来た経験から、日中関係の歴史について研究し、忘れてはいけない問題だと追究されていたのを覚えています。

「前人未到の道を切り拓く」―石井氏の言葉

愛知の石井正雄氏には、中同協の設立総会で議長を、81年から4年間は中同協の会長を務めて頂きました。体格も立派で恰幅が良く豪快な方に見えるのですが、軽妙洒脱な所がありました。

座を白けさせず人の心の機微を捉えユーモアもあり見事な方でした。喧々囂々の議論の中で、石井氏が発言すると自然に話がまとまるなど、大きな心で方角を指し示すリーダーだったと思います。

80年代は同友会が大躍進した時期で、会勢が80年の1万名から、92年には4万名になりました。その最初の時期を石井氏に担って頂き、「同友会運動は前人未到の道を切り拓いていくもの」という言葉は今でも心に残っています。

同友会運動には、手本になる教科書もなく、常に新たなことに挑戦していくパイオニア精神が必要です。ともすれば行動がパターン化し、形骸化しがちな傾向について石井氏は常に警鐘を鳴らしておられました。

到達点と課題―愛知への期待

全国の同友会が愛知に学ぶことは、組織づくりと人づくりが戦略的で、リーダーを多数輩出しているところです。地区の運営も役員自身が自主的に展開し、顔と企業が見える活動をしています。

中同協の役員研修会にも毎回計画的に出席。全国との他流試合である交流会には必ず代表を大勢参加させたり、企業と同友会運動の後継者を育てる青年同友会の力の凄さには圧倒されます。

愛知のセンター(事務局)は1カ所でよくまとめていますが、例えば北海道では本部以外に7カ所あり、愛知も地方に拠点を増やす時期だと思います。また第1次産業の分野にも同友会を組織し、全県下に広げるのも良いです。

日本のものづくりの拠点は愛知です。しかし特定の産業に特化してきたリスクはすでに多くの方が指摘しています。ものづくりの蓄積をどう活かし、新たな仕事を創り、雇用を守りパイオニアとしての役割を担うかが課題です。

優れた経験を普遍化〜中同協の使命

世の中の全国組織は連合体が多く、いずれも上位下達の傾向が強いです。中同協は協議会なので、みんなが自立していて関係はフラットなのです。このようなネットワーク型の組織をつくった先人の先見性がいかに優れていたかが伺われます。

明治維新以降の日本は、国家が先導して近代化をはかってきました。しかし本来経済は自力での活動が必要で、1社1社が独自の生命力を持たねばなりません。

中同協は各地の優れたエッセンスを法則化して全国にそれを返す役割を担っています。そして、全国を同友会理念でつなぐこと。これは押し付けてはいけません。

例えば、現在も行っていますが、「e.doyu」などの情報ツールを駆使して、企業経営と同友会運動のモデルを発信しています。受け手が主体的に活用する力さえあれば発展していくのです。

2005年に最後の空白県である秋田に同友会ができました。これからは、全国47同友会の充実をはかると共に会の総意をどう対外的に伝えていくか。金融アセスメント法制定運動では、国の政策が変わりました。

昨年には、中小企業憲章が閣議決定をしました。今後は憲章をどう具現化し、さらには中小企業(地域)振興基本条例の制定に結びつけるかが課題となります。

【文責:事務局 八田】