第53回定時総会 第3分科会(4月22日)

“地消地産”で活路を拓く

〜中小企業の仕事づくりから持続可能な地域社会を展望

加藤洪太郎氏 名古屋第一法律事務所(政策委員会副委員長、瀬戸地区)

吉田 敬一氏 駒澤大学経済学部教授(中同協企業環境研究センター・座長)

≪加藤洪太郎氏≫

日本と真逆の独・墺

日本の地域は「地消他産」の状況にあります。

中部電力(以下、中電)の売上は約2兆7000億円。中電の電力供給人口は、およそ1600万人です。人口13万人の瀬戸市では、市内から中電に215億円以上の財貨が流出していることになります。

今回、中同協のドイツ・オーストリア視察で訪問したフライブルク、ギュッシング、ツヴェンテンドルフでは、各戸の屋根に太陽光パネルを設置し、エネルギーを地産する体制を整備する、地域資源の「草」を活用したバイオガス発電システムを機能させた地域発電、木質チップを原料にした地域発電を行いつつ、チップの原料の「木」を利用する新しい産業おこしからの雇用創出など、実に理にかなった取り組みがされていました。

先進的取り組みを自らの手に

こうした実例から私たち中小企業家の可能性を考えると、まず自分たちの地域の需要を企業家としてつかむことが出発点になります。その上で、地域にどんな資源があるのかをつぶさに探し、その活かし方を自社の仕事を通じて考えていけば、おのずと新しいビジネスのヒントが出てくるはずです。そして、これこそが中小企業の活路であり、地域経済を新生する鍵となります。

≪吉田敬一氏≫

今という時代

愛知を代表するトヨタは、海外で700万台生産し、不足分を国内生産の300万台からの輸出で補っています。こうした構図のなかで考えると、円安に振れたといって、日本からの輸出価格を下げれば、現地生産分の販売価格も引き下げざるをえなくなり、現地での販売利益を減少させることになります。こうした背景のため、トヨタはドルベースの販売価格を変動させなかったのです。その結果、輸出台数が1割減っても2割の円安により、円に換算した売上は増加しました。これがアベノミクス効果です。

国内で全て生産していた頃は円安で助けられてきましたが、今はそれが通用しません。もはや自動車や電機産業に日本は頼ることはできないのです。これがグローバリゼーションであり、以前のように親会社に頼った中小企業経営は通用しないのが今という時代なのです。

生活の危機に直面する日本

持続可能な地域経済・国民経済を考える際に大切なのは、人間が生きるということ、つまり、衣・食・住に関わる産業です。自動車なしでも人間は生きていくことができますが、衣・食・住なしには生きていけないからです。ところが日本は、繊維製品、食品の輸入浸透率は半分を超え、住宅も安さだけで外国産の木材が材料となっているのです。

この意味で、持続可能な地域・国民経済を考える場合、地域で必要な財やサービスをいかに地域内で生産するかという視点が重要なのです。

2つの産業類型

日本人の多くはアメリカ型のライフスタイルを目指し、自動車や電機産業といった文明型産業に依存してきました。結果、日本人は日本型ライフスタイルを忘れ、電化・モータリゼーション等の人工的環境を過度に進めたため、生物としても自然環境の変動に適応できないものになりつつあります。

一方、ドイツやオーストリアは自然環境に適応しつつ、そのなかで暮らしやすさを求め、自国の生活文化に密着した文化型産業を発達させてきています。そして、文明型産業に比べて所得弾性値が低く、緩やかに成長する文化型産業により、安定した持続可能な社会に歩を進めています。

私たちは今、これまでの文明型産業に依存し続けるか、文化型産業で人間らしい生活を取り戻すか、大きな岐路に立っているのです(表1)。

【表1】文化型産業と文明型産業のイメージ

| 文化型産業 | 文明型産業 | |

|---|---|---|

| 産業部門イメージ | 衣食住などの生活必需品産業 | 自動車・家電などの近代的機械工業 |

| 製品の機能の特性 | 人間の生命と生活の維持と質的充実 | 人間の手足・五感の機能向上 |

| 主要な素材の特徴 | 天然資源の活用 | 合成物質の開発・活用 |

| 生産力の特徴 | 技能・熟練の高度化 | 技術(機械体系)の進歩 |

| 競争力の源泉 | 地域生活文化と感性の独創性 | 科学技術・知性の高度化 |

| 中心的な企業類型 | 地域密着型中小企業 | 大企業・ベンチャー企業 |

| 社会生活での機能 | コミュニティ基盤の持続性 | 個人生活の快適性・利便性の向上 |

| 産業の存在意義 | 幸せな社会の経済基盤QOL指向 | 豊かな社会の経済基盤成長指向 |

出典)吉田敬一氏作成資料より転載

「地商」を育てる

「地産」という場合、これは1次・2次産業を指します。そして「地消」は地域住民です。しかし「地産」と「地消」をつなぐものがなければ価値を実現することはできません。それが「地商」、つまり流通構造です。

地域流通は大規模店に取って代わられ、地域の財貨は東京に流出し続けています。持続可能な地域づくりにとって、「地商」は極めて重要なのです。この問題に地域全体で取り組んだのが岩手県住田町です。

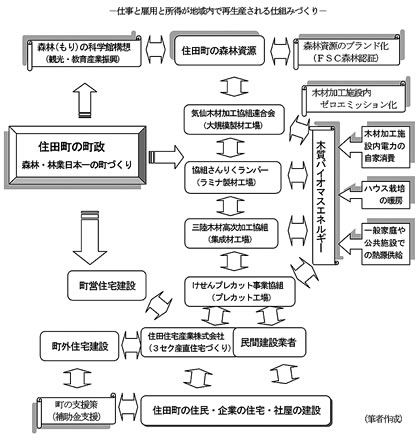

かつての住田町は際立った産業を持たない地域でした。しかし、地域を深堀りするなかで豊富な森林資源と、それを扱う気仙大工の存在に着目しました。そのなかで、森林資源を加工する製材工場などが地域にないことに気づき、森林資源を建材にする工程を地域内に整備することで生産連関を作り出しています。

さらに、灯油の代わりに製材工程で出る端材を使った木質バイオマス発電に取り組み、地域農業や住民に供給しているのです。まさに、生活者のレベルと地域資源を生かした自律的な地域づくりを進めている先駆的モデルといえます(付図)。

出典)吉田敬一氏作成資料より転載

競争と規制を2本柱に

大企業が儲かれば地域や中小企業が潤う「トリクルダウン」の時代は崩壊しました。そのなかで、中小企業と地域経済は何をしなければならないかを、この分科会で考えてきました。

ドイツやオーストリア、イタリアは、世界中どこでもできる文明型産業には自由競争を、文化型産業にはマイスター制度などのように一定の規制を政策的に行っています。いわばダブルスタンダードです。日本でもその可能性を中小企業憲章(以下、憲章)は示しています。

憲章の基本理念には、「社会の主役として地域社会と住民生活に貢献し、伝統技能や文化の継承に重要な機能を果たす」とあります。つまり、あくまで本業を通じて、伝統文化、技能の継承に貢献するということです。

今後は、この精神を具体化した政策展開、各地での中小企業振興基本条例の制定と実行が求められており、同友会運動の社会からの要請も高まって来るといえます。

【文責:事務局 池内】