お待たせしました経営指針成文化のためのステップアップ表を発表

経営指針成文化の道筋を指し示すマップ経営委員会99年2月

「経営指針運動のセンター」をめざし活動してきた経営委員会から,すでに九七年度の活動成果でもあった「経営指針成文化のためのステップアップ表」を発表させていただきます。見たところマス目に項目を並ベた表にしか見えませんが、表を「すごろく」のように見立てていただき、表の左上のマス目から出発して、表の右下のマス目をアガリと見てこの表を理解していただくと、かなりのスグレものだと判かっていただけるでしょう。

この表では,

(1)経営指針の全体像、

(2)自社の位置、

(3)どこまで進んでいるか、

(4)この先の課題が一目で判り、経営指針成文化のための道筋を示したマップでもあるのです。

「聞き取り調査」でわかった疑問や混乱

同友会で言う「経営指針」は、経営理念、経営方針、経営計画の三つを総称していますが、九七年に経営委員会で行った「聞き取り調査活動」により、一口に「経営指針」と言っても、その内容については同友会会員の中でも,ずいぶん疑問や混乱があることがわかりました。これが経営委員会がこの表を作る必要性を感じたきっかけです。その時の聞き取り調査での二・三の声を紹介します。

(1)経営指針の必要性

●「経営指針は社長の頭の中にあればあえて紙に書かなくてもいいのでは?」

●「紙の経営計画をいくらつくっても、社長の理念、戦略こそが一番大事だ」

●「経営理念が大切だと言っても、決算書の数字の意味も解らなくてはダメ」

●「立派な経営計画書ができても、社員の参画がないと,まったく意味がない」

(2)認識レベルとして

●「難しく考えず、一枚の紙にでもいいから書くべき」

●「経営計画の数字から入らないといくら経営理念、経営戦略と言っても空まわり」

●「経理公開なくして社員参画はありえない。社員の参画なくして経営指針は無意味」などなど。

貴重な指摘ではありますが、部分的な強調となっています。そのためそれぞれの人の意見を全部聞いていると、かえって混乱してしまうという事態になりかねません。

さらに良いものに忌憚のないご意見を

そのために委員会では諸課題をまとめ、レベルの順序をチャートにして整理する必要があるとの結論に達し、つくられたのが、ステップアップ表なのです。経営指針成文化のための活動の全体像を見ながら、自社の位置を確かめ、今後の課題を見通すための表です。これを手がかりに、それぞれが同友会会員にふさわしい多様な経営指針が作成されますよう、心から願っています。また、会員の皆様のご批判をいただき、さらに良いものにして行きたいと思っています。このステップアップ表に対して、ご意見をぜひいただきたいと思っています。

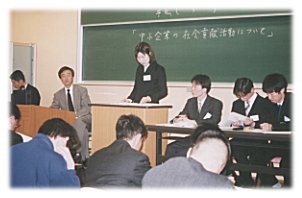

中小企業家は社会貢献をどう考えているか?

日本福祉大・小栗ゼミが会員企業を分析

愛知同友会では昨年末、日本福祉大学経済学部の小栗ゼミ(指導教官・小栗崇資教授)の依頼を受け、会員企業五百十二社から「企業の社会貢献活動等に関するアンケート」調査を行いました。アンケート項目は、(1)会社プロフィール、(2)社会貢献活動、(3)顧客満足、(4)雇用と従業員、(5)環境、(6)地域交流の六分類・四十二項目からなる詳細なもので、この結果が二月十四日の「産学共同セミナー」の第二ゼミ(テーマ「中小企業の社会貢献活動」)で発表されました。私達同友会が打ち出している「99同友会ビジョン」の「自立型企業づくり」や「地域社会とともに歩む中小企業」、そして、企業の環境問題への取り組みなど、中小企業経営者の意識や行動を知る上でも,貴重な内容となっています。なお、調査結果について、小栗教授からは「回答をいただいたのは同友会の中でも比較的レベルの高い方々では。今回の結果だけで、中小企業全体の像を描くことは早急ですが、過去このような調査は行われておらず、この問題についての貴重なデータになるのでは」というコメントをいただいています。今月号と来月号の二回にわたり「同友Aichi」で、この結果(概要)について掲載します。なお以下のコメントについては、小栗ゼミの学生(三年生)によるものです。(編集部)

地域と企業の係わりで〜学生の問題意識より〜

現在、企業が地域社会に影響を及ぼさずに経営活動をしていくのは困難で、企業(特に中小企業)と地域社会との関係が良くなければ、お互いに発展していくことはできないと思います。企業側は地域社会に貢献することで地域からの恩恵に応え、また地域側は企業の行為を受け入れることで、その会社の事をよく知る事ができます。そのような中で信頼関係が生まれてくれば、地域社会にとってもプラスになるし、また企業にとっても、結果的にプラスになります。このように、これからの企業はただ利益を追求するのではなく、社会に貢献していくような活動も必要になってくると考えられ、今回のアンケートを行ないました。

[調査要項]

(1)調査時期一九九八年十二月十八日〜三十一日

(2)調査対象愛知同友会会員企業五百十二社

(3)調査方法郵送によるアンケート調査

(4)回答企業百六十二社(回答率三一・六%)(業種区分)・製造業五十四社・サービス業四十社・卸売業十九社・建設業十九社・小売業十六社・その他(不明)十四社

(5)平均設立年一九七〇年

(6)平均資本金二千百三十万円

(7)平均社員数四十二・六人(パート・アルバイト十七・二人を含む)

社会貢献活動のイメージは?

回答の上位に「よい製品・サービスの提供」「納税」「雇用の創出」などがあり、社会貢献活動は特別なものではなく、「本業〓社会貢献」という考え方が強く現れています。私たち学生の考えていた本業以外での社会貢献活動と、企業の考えている社会貢献活動では、大きなギャップが生じていることが分かりました。

社会貢献活動に取り組んだ理由は?

「イメージアップにつながる」「将来事業に結び付く」といった利益につながってくる理由は下位で、上位には「社会の一員として責任がある」「社風の形成に役立つ」など、まじめな意見が多くだされています。この回答でも私たち学生と企業の間にギャップがありました。私たちは「企業のほとんどは利益につなげて考えている」と予想していたのですが、大企業とちがって、中小企業では素直にこの問題に取り組んでいることが分かりました。

社会貢献活動は会社にどんな利益を?

「社員のモラルアップ」「地域との信頼関係の向上」「会社のイメージアップ」といった回答が上位を占めました。これは私たち学生側も予想したとおりで、やはり社員の意識の改革や、結果として利益につながるような考え方をしていました。その中で、「特になし」と答えた企業が七社あり、社会貢献活動に否定的な考え方を持った方もいることが分かりました。