実感できます!21世紀型企業づくり太田視察の下見を行なって

福島敏司(愛知同友会・事務局長)

九月二十四日、前政策委員長の加藤洪太郎氏と中小企業研究財団常務理事の小瀬木昭三氏、そして私の三人は、東京の大田地域への視察(十一月二十六・二十七日)のための下見に上京した。「大量生産・大量消費の時代は終わった。これからは独自技術をもった中小企業の時代である」とよく言われる。一九九四年に愛知の研究財団で「サードイタリア」に出かけて、その地域で活躍する中小企業の姿を見てきたが、日本でも「大田にはそれがありそうだ」というのが、今回の視察の目的である。東京同友会の松林事務局長に同行いただき、大田区京浜島と城南島にある東京同友会の会員企業二社と大田区産業振興協会(大田区産業プラザ・略称PiO)の見学を行い,大田支部の役員さんとも懇談した。

自社の独自技術に自信を持つ中小企業群

高融点金属分野で20%のシェア確保㈱サンリック

吉岡 隆 社長

最初に訪問したのは㈱サンリックである。タングステン、チタン、モリブデン、ニッケルなどの高融点金属の焼き入れや焼き鈍しを行い、それらの金属を材料にした器具の加工も手がけている。これらの金属は、他の金属の熱処理治具材料や溶融炉の材質として利用されている。この業界は、高融点金属だけでは百二十億円市場と言われており、年商二十二億円のサンリックは約二十%のシェアを確保している。「十数年前、同友会の仲間から『このままで行くとあなたのところは遅れるよ』と言われていた。幸いにも営業力を持っていたことと自動化できない分野で、企業としてはむしろ発展してきました」と吉田社長は語る。見た目にはどこの町工場にもある旋盤やベンダー、溶接機が置かれている。しかし材料が硬いため特殊な刃物を使っており、そこで働く社員は特殊金属を加工する技能を持ち、誇りにあふれていた。社員が洗浄していたタングステンのトレーは、三○○㎜×五○○㎜程度で二十三万円と聞いて驚いてしまった。課題として、「取引先から図面をもらって加工・納品していたのでは下請化してしまう。城南島にはプレス工業協同組合で入居しているので、発注先の要望を聞いて図面化し、熱処理・製函・真空加工・搬送装置・電気設備の五社で協力するトータル受注のシステムに挑戦しています」と受注ネットワークについて,吉岡社長は熱く語った。

高融点金属の加工が手作業で行われていた

海外の大企業からの発注も

㈱井上製作所

井上 忠道 社長

次に訪問したのは井上製作所。東京同友会の会員も多い城南島の中小企業工場アパート(連棟式で十七社が入居している)で、その一角でアルミ素材の加工をしている。社員数三十七名で、工場も他の会社よりは広い。おもに半導体チップを製造する工場で、工程間移送用のフレーム・ケースを精密押出加工で製造しており、アルミ加工の業者が少ないこともあり、日本一のシェアを誇る。フレーム・ケースということだが、アルミ・ケースの水平面を出したり、歪を修正したりする作業には職人技が要求される。ここでも「うちでしかできない」という自社の独自技術に誇りを持つ中小企業の存在が印象づけられた。部品加工の下請企業というよりも、この企業の独自技術に対して大手コンピュータ・メーカーが信頼して発注してくるし、海外の大企業からの受注もあるそうだ。東京都は、昭和島・京浜島・城南島などの開発を進めてきたが、ここでは中小企業が協同組合で土地を取得し、入居しているため、同業者・異業種の信頼しあえる前提があり、交流ネットワークの基盤が形づくられている。

とにかく「何か」ある

サンリックの場合も井上製作所の場合も、大企業がやるには非効率的でとても手を出さない分野を手掛けている。中小企業は技能職の社員を採用し、教育し、大田の中小企業にしかできない仕事を受注して、経営を維持・発展させている。そんな工場群が集積されている。しかし、この大田区ですら一九八三年に九千百九十件あった中小企業の数が、八八年には八千件、九四年には七千件まで減少している。これは全国と比べてどうなのか。あるいは大田にあっても大手企業の下請加工的中小企業が減少し、独自の技術力なり販売力を持った中小企業が生き残っているということなのか。とにかく大田には学ぶべき研究材料が沢山ありそうだ。

「俺達の施設だ」産業プラザ(PiO)を訪問して

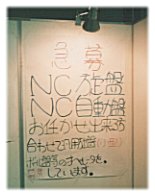

井上製作所の見学の後、財団法人大田区産業振興協会(大田区産業プラザ・略称PiO)の事務局を訪問した。この施設は名古屋の吹上にある中小企業振興会館のような存在だが、そこに出入りする人達の数は比較にならない。ここで地元の①産業振興②中小企業の相談事業③経営・技術支援④人材育成・確保の支援⑤産業情報の収集・提供⑥異業種交流・融合化促進などに取り組んでいる。この日も一階の大展示場では公共職業安定所の主催で、地元の中小企業五十社が参加し、技能職社員の共同求人面接会(全国初)が開催されていた。同友会の会員企業も十数社が参加、㈱サヤカの猿渡社長や㈱クマクラの熊倉社長も現場で面接にあたっていた。建設に当たっては、地域の中小企業に要望を出してもらい、「産業振興会館の内容をどうするか」という議論を積み重ねて来たそうで、熊倉社長なども、社員教育施設としてのPiOの存在を要望し,企画してきたという。サードイタリア、ボローニヤの近郊にデモセンター(新技術普及センター)やチェルメート(研究開発所)があったが、設備が充分でなくても「俺達の施設」という誇りがあり、「地域の中小企業に支えられている」という実感を持ったのと共通している。

PiOホールで開かれていた技能工就職相談会のブースで

21世紀型企業づくりにこだわる支部活動

午後、大田支部や「21研」の役員八名と見学訪問の狙いや支部の活動について交流した。湯本支部長には「愛知が学びたいというのは分かったが、私たちは愛知から何が学べるのか?」と、逆に切り返されてしまった。大田支部の会員数は二百三十名、四つのブロック会(愛知では地区か?)に編成され、このブロック会で日常的な交流も活発にされている。支部には中途採用・高校求人部会、産学交流委員会(立正大学・都立高専)など、十五の委員会・部会もある。今年度は「大淘汰の時代の今、あなたは自社の未来を語れますか」をメインテーマに、会員報告者による毎月の例会づくりを進めている。まさに、この支部にあって「21研」ありといったところで、これは支部活動を含めてまるごと学びとる意義があるという実感を強くした。

9月24日の「21研」の勉強会より