豊かな暮らしや経済を支える地域の担い手として

■地域と共に歩む中小企業④■

天然にこだわる地域住宅工房 (株)うえやま建設(南中村地区)

天白区島田にあるうえやま建設さんを訪問しました。昨年四月に完成した木造二階建の事務所は木の香りにあふれ、天然素材へのこだわりが強く感じられました。社長の植山修雄氏は高校卒業後、父親と同じ職業の大工の道を歩み始めます。「これからは大工では食っていけない。大手にくっついて下請けをしなければ」という父親の考えに従います。当初は約八割が下請け仕事でした。しかし植山氏は、「大工だけでは終りたくない」という想いから、元請けの建築屋になることを決意します。

「匠の会」との出あい~家業から企業へ~

その頃、「東京匠の会」の理事長の「木の家は百年持つと言いながら、十年の保証書もかけないじゃないか」という話を聞いて衝撃を受けます。この言葉で自分のやるべきことがわかったそうです。『天然素材の家づくり造り』へのこだわりが生まれます。それが縁で、自ら「中部匠の会」を設立します。同友会にも入会し、「厳しい事もいわれたが、それがあったから今の自分がある」と言います。そして一九九〇年五月に会社を設立し、元請けの建築屋への第一歩を踏み出します。しかし、最初の二年は元請けの仕事がなく、下請け仕事もしなければやっていけない苦しい状態でした。「今思うとなんでやってこれたか不思議です。父子二人だからやれました」と当時を振り返ります。五年前、最初の社員が入社します。最初はなかなか人が集まらず困った時期もありましたが、人が集まってくるようになり、今年四月には十人の社員数になりました。「今企業になるか、亡くなるかの境目です。我が社は人に恵まれているから大丈夫。自分は指示しなくても、みんなが自主的にやってくれる」と植山氏語ります。

体と自然に優しい天然素材を生かして

うえやま建設は木造注文住宅の企画・設計・施行会社ですが、「天然素材だから体にいい。天然素材だから自然に優しい」と、高気密・高断熱住宅の「木太郎(こたろう)」の販売にも力を入れています。そして将来的には建築廃材を循環できるシステムも考えています。また自然の物を使うことで、本物の職人を育成することも視野に入れています。職人がいなくなり、日本の文化がなくなってしまうことを憂えます。「大手ハウスメーカーのコンクリート住宅ではなく、お客様の要望に応じた一軒一軒違う家造りをしたい」「規模を拡大する事、利益を生む事が目的ではない。誇り高き工務店であれ」と植山氏は言い切ります。

建物の町医者に

「お客さんの顔が見える仕事を続けていれば、お客さんの方から仕事を頼まれるようになる。地域の材料を使い、地域の職人さんが、地域のお客さんのために家を造る」とも語ります。そのために岐阜の大和森林組合と交渉し、木材の直接仕入も行っています。また今年の初めには地域の人たちに、本物の職人の姿、日本の文化を見てもらい、自然の素晴らしさを感じてもらおうと、「地域住宅工房」と題したイベントを開催します。職人といっしょにレクリエーションをしたり、その技術を垣間見たり。また端材を利用した家具を安価で即売したりもしました。地元を含め、数百人の方々がおとづれ、この企画は大成功します。

夢は大きくこだわりも大きく

残念ながら経営計画はまだ作成中ですが、企業理念は同友会で学び、幹部社員と共にすでに作り上げられています。その理念とは(1)出会って共に育つ会社、(2)地域住宅工房として、地域社会の発展に寄与する、(3)持続可能な社会(環境)を作る、(4)心の豊かな社会を作るの四つの文章から成ります。「想いばかり大きくて、実務が伴っていない」と謙遜される植山社長です。しかし、すばらしいビジョンを持って、自然と地域にこだわり、努力し続けるうえやま建設は必ず発展する企業だと確信させられました。

(資)岡田屋 山本康弘(広報委員)

豊かな暮らしや経済を支える地域の担い手として

■地域と共に歩む中小企業⑤■

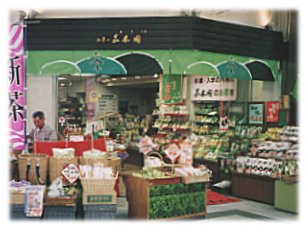

大須の発展はわが社と共に(株)嘉木園(中区大須地区)

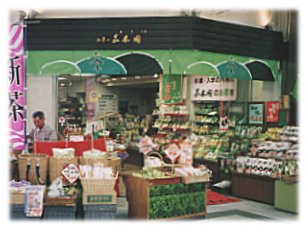

いま名古屋で最も活気のある商店街、大須商店街で地域に密着しながら、お茶のお店を経営されている嘉木園の後藤専務をお訪ねし、話をうかがいました。

昔の活気を取り戻した街

わが社の前身は明治の中頃、栄でランプなどのガラス器具販売をしていました。昭和になり十一屋(今の丸栄百貨店)が拡張。立ち退きで現在の大須へ。戦後、祖父がお茶屋を始めました。私が小さかった昭和三十年頃までは、「名古屋の道はすべて大須に通じる」と言われるほど、街は賑やかで、活気にあふれていました。その後、人の流れが変わり、私が学校を出る頃には、人通りのない街になってしまいました。私は長男ですが学校卒業後東京でショッピングセンターのプランニングの仕事につきました。しばらくして家に帰ってみると、沈んでいた大須に人が多く集まるようになって、まるで様子が変わってきているではありませんか。若者も増え、何かをやれば人が来ると確信が持て、家業を手伝う決意をしました。

「本物は何か」を考えた商売

その頃、自社の売上は、店売り六〇%、外販二〇%、スーパー二〇%の割合でした。他店との差別化をとるため外食産業向けに良質のお茶を納め、一時的にはヒットしましたが、多くはバブル崩壊で消えてしまいました。その時にいろいろ考え、「今後は店売りを重点にしよう」と決意しました。ある時、業界の先輩から「最近のお茶屋の若い人はお茶から逃げている。店舗を見てもお茶屋さんか何屋かわからない」と言われ、ハっと気が付きました。一九九四年に店を改装し、うちでしか買えないものは何か、本物は何かを考えながら商売をしています。最近、抹茶ソフトクリームの販売を始め、若者に好評です。少しでもお茶を好きになってくれる人が増えればと思います。でも、お茶とソフトクリームは別のものですので、隣りにお店をつくり販売しています。これからも親近感がもて、自分たちも楽しくなれるようなものを作っていきたいと思っています。

街づくりに夢ふくらむ

「お客さんの顔が見える仕事を続けていれば、お客さんの方から仕事を頼まれるようになる。地域の材料を使い、地域の職人さんが、地域のお客さんのために家を造る」とも語ります。そのために岐阜の大和森林組合と交渉し、木材の直接仕入も行っています。また今年の初めには地域の人たちに、本物の職人の姿、日本の文化を見てもらい、自然の素晴らしさを感じてもらおうと、「地域住宅工房」と題したイベントを開催します。職人といっしょにレクリエーションをしたり、その技術を垣間見たり。また端材を利用した家具を安価で即売したりもしました。地元を含め、数百人の方々がおとづれ、この企画は大成功します。

夢は大きくこだわりも大きく

現在、商店街の若手が集まり「街づくり研究会」をつくっています。みんなで合宿をしたりして、これからの大須を考えています。これからの街はハード面とソフト面の両面が備わっていないといけないと思います。若い時に勉強したショッピングセンターのプランニングを今後、役に立てることができればと思っています。若い人も、年輩の人も、ハンディーのある人も、みんなが気楽に行けて、人間的な交わりがもてる街。たくさんの人がそこに住んで、生活の匂いが感じられる街。そんな街に大須をしたいと思います。そんな大須の街づくりといっしょに、来ていただけるお客様を大切にし、「ここにしかない名古屋一のお茶屋」をめざしてがんばっています。

平日のお昼ごろ取材させていただきましたが、何度も話を中断するほどのお客様が見えました。外国人のお客様にもテキパキと英語で応対され、最後に名古屋・大須のマップを指さしながら案内されている後藤専務の姿を見て、今回また一つ、地域密着の企業経営のあり方を見ることができました。

(株)服部鉱市商店 服部庄三(広報委員長)