ダイバーシティ学習会

外国人との協働共生

長田 高幸氏 社労士オフィスオリオン

増え続ける外国人労働者

協働共生委員会では今年度、「ダイバーシティ」についてさまざまなテーマで学習会を行っています。

12月は「多文化共生」をテーマに、特に外国人労働者に関する課題について、社労士オフィスオリオンの長田高幸氏(中区南地区)に報告いただきました。

長田氏はまず外国人労働者の実情を紹介。外国人労働者数は年々増加の一途をたどり、2023年には全国で200万人、愛知県で20万人を超え、外国人を雇用する事業所の数は全国で約32万、愛知県で2万5千を超えています。日本の生産年齢人口が減少の一途の現在、外国人雇用はどの会社にとっても身近な課題といえます。

「やさしい日本語」で理解しやすく

次に長田氏は、外国人がまず直面する課題として日本語コミュニケーションを挙げました。来日して間もない外国人の多くは日本語を十分に理解できていません。そのため外国人にも分かりやすいように配慮した「やさしい日本語」を使うことを勧めました。

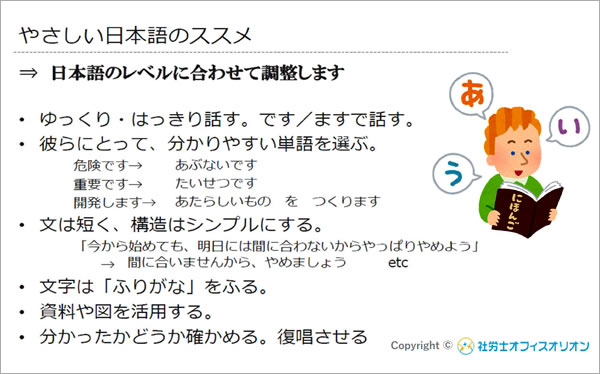

「やさしい日本語」のポイントとして、ゆっくり・はっきりと「です・ます」調で話す、彼らにとって分かりやすい単語を選ぶ(例/危険です→あぶないです)、文は短くシンプルにする、漢字にはふりがなを振る、資料や図を活用する、理解できたか確かめる、などが挙げられました。

また仕事上のコミュニケーションでは、主旨目的をはっきりと、5W1Hの指示を出すこと、誰の指示に従えばよいか明確にすること、「(やれるか分からないけど)できます」と不確実な返事をする人もいるので注意すること、などが要点とのことです。

多文化共生に向けて

このほか、宗教や一時帰国など文化・習慣への配慮、住居や役所や携帯電話などもろもろの手続きのサポート、日本語勉強会や日本・地域の文化を学ぶ機会を設ける、逆に日本人にも外国語を学んでもらう、定期的な個人面談を行うなど、実務的な留意点が挙げられました。

最後に長田氏は、各自治体が設けている「多文化共生」ポータルサイトや、アプリやツールを活用した双方向性の高いコミュニケーションについて紹介し、外国人との協働共生を呼びかけました。