幸せの見える豊かな人生をめざす

加藤 昌之氏 (株)加藤設計代表取締役

今年4月1日の合同入社式では会員企業64社から128名の新入社員が集いました。当日行われた加藤設計代表取締役の加藤昌之氏(愛知同友会代表理事)による記念講演の概要を掲載します。

21世紀を創る

新入社員の皆さん、経営者の皆さん、本日は誠におめでとうございます。同友会の志を同じくする仲間とその新入社員と共に、このような厳かで気持ちの引き締まる入社式ができることを大変喜ばしく思います。

この会場にいる方の多くが2000年代生まれだと思います。私は1954年生まれのため、人生の途中で20世紀から21世紀へと変わりましたが、皆さんはおそらく人生丸ごと21世紀を生き抜くことになるでしょう。

私が子どもの頃には、21世紀に対して期待を寄せ、浪漫を持っていました。「鉄腕アトム」のようなロボット、空飛ぶ車の話を聞いて憧れを抱きながらも、「自分が生きているうちに実現するのは難しいだろう」と心のどこかで思っていました。しかし、今では工場やレストランでロボットが当たり前のように活躍しており、まもなく開幕する大阪万博では「空飛ぶクルマ」が展示される予定です。人々が夢を描き技術が進歩したことで、難しいと思っていたことが実現したのです。

1人の夢が大勢を動かす

私は建築士で、尊敬する建築家の1人にガウディがいます。スペインの建築家で、有名な建造物にはサグラダ・ファミリアがあります。ガウディはこの建物を設計した時、「完成までに200年から300年かかるだろう」と思ったそうです。

そこで彼は73歳で亡くなるまでに、後世の人々が工事を引き継いで完成させられるよう、多くの模型や設計図を作りました。ところが、ガウディの死から10年後の内戦で模型は粉々に壊され、図面は焼かれてしまいます。地域の人々は落胆しましたが、「一丸となって、何年かかっても完成させよう」と、割られた石膏を集めて模型を修復しました。

この工事は公共事業ではないので、みんなが賛同して出資しないと進みません。そのため工事現場にもかかわらず、見学するには入場料を徴収し、寄付も募りました。噂を聞いた人々が世界中からやって来ます。あまりに多くの人が訪れるので、有名なテーマパークのように、なかなか入ることができません。

1人の熱意から始まったサグラダ・ファミリアの建設工事は大勢の人を動かし、世界の人々の憧れ、地域の人々の誇りになりました。地域の人々は、ガウディの没後100年となる2026年までにサグラダ・ファミリアを完成させようとしています。

この現場に行ってみると、レンガ積みの職人がレンガを積んでいるのではなく、3Dスキャナーや3Dプリンターなど世界最高水準の建設技術を駆使しているので驚きます。「来年までに完成させる」という夢が人々を動かし、ものすごいスピードで工事が進んでいるのでしょう。このように、人間の力というのは人々の共感を得ることでモチベーションにつながり、予想以上の力を発揮するのです。

働きながら学ぶ意味を問い続ける

学生時代にたくさん学んだので、社会人になって学ぶ必要はないと思う人もいるかもしれません。私は建築の勉強をしてきましたが、社会に出て、「大学時代に学んだことは教科書の目次にすぎなかった」と痛感しました。社会に出た後に覚えなければならないことは思っている以上に多く、働きながら学ぶ意味を問い続けるどころか、学び続けなければなりません。

孔子という中国の思想家曰く、「(私は)15歳で学問を志し(志学)、30歳でその道で独り立ちし(而立)、40歳で進む道に迷いがなくなった(不惑)。50歳で自分の天命を悟り(知命)、60歳で人からの忠告などを素直に聞けるようになり(耳順)、70歳にして自分の心の思うままにふるまってもそれが人として適切である状態(従心)になった」そうです。

私の仕事である建築士は、2年以上の実務経験がないと国家試験に挑戦することができません。そうすると、大体の人が30歳くらいで国家資格を得ることができます。1級建築士合格の平均年齢は34歳くらいです。そのくらいの年齢で建築のことが分かるようになり、そこから自分の形を創っていくので、よくできた制度だと思います。

このとき、自主的・主体的に働きながら学んでいると、見える世界が変わり、仕事が楽しくなります。ゲームなどでステージや場面が変わると楽しくなった、そんな経験はないでしょうか。学問や技術を覚えることも同じです。

成長に合わせてお客さんや取引先が変わり、誰かの役に立てていると感じることで仕事が楽しくなります。働くというのはそういうことです。「ありがとう」の一言が、仕事をする上でのモチベーションとなり、「そのためなら一生懸命学ぶぞ」と思えるようになると良いと思います。

「いかに生きるか」誇りにかけて学ぶ

幸せには自己実現、自己実現には自己成長という過程が必要です。そのためにはまず自分の知力、体力、健康をつくり、自分で目標と計画を立て、夢の実現に向かっていかなければなりません。

この「夢の実現」がキーワードです。夢を見るというのは人間しか持たない力といわれています。例えば、22世紀がどんな世界になっているのか。「こうあってほしい」という夢を、きっと皆さんも描いているはずです。

その実現のためにどうするか、これからをどんな社会にしていきたいかを1人1人が考える必要があります。これが生きる姿勢です。その中でどうしたら幸せになれるのかを自分自身に問い、どうしたら自分が満足できるのか、自分は何者で何ができるのかを学ぶことで、自分がいかに生きるかが見えてきます。

自己成長と地域発展を

人がそうであるように、企業も社会貢献したいと思っています。学生時代から社会貢献を望んでいる人も増えています。誰かのために活動すると幸福感が得られます。活動を続けると社会が変わることを実感し、自分の成長と同時に社会が発展するのです。

皆さんが働いている企業も同じで、そこで働くことは地域の発展に貢献することになります。会社の中だけ見ていると気づきにくいですが、視点を外に移すと自社がどれだけ地域に貢献しているかが分かります。これが考え方を変えるということです。自分の仕事の意味、何のための仕事なのかを考えていくと、仕事がもっと楽しくなります。

例えば、先輩の依頼でレポートを清書します。ただ書くだけでも仕事ですが、先輩の仕事の背景を十分理解した上で、表現や言い回しなどを分かりやすく清書した場合、「Good job」になり「ありがとう」につながります。さらに、言われた仕事をしつつ、「こうしたらもっと良くなるのではないか」と提案もできるようになると、自分や社会が変わっていきます。同じ仕事でも、視点を変えるだけで見えるものが大きく変わります。視点を変えた先で、やりがいや生きがいを自分でつくっていくのです。

平和で幸せな世界を望む

ウクライナやガザ地区で戦争が起きています。日本も80年前は焦土でした。今の日本があるのは、終戦を迎え平和になり、そこから急速に成長したからです。豊かな社会づくりの土台には平和があり、それが保障されなければ個人の幸せや満足の話はできません。意識することは少ないかもしれませんが、私たちの日常生活は平和の上に成り立っています。

戦時中は統制で会社が立ち行かなくなったり、終戦後も政策を後回しにされたりと、悲惨な状況でした。中小企業というのは平和でないと生き残れないのです。

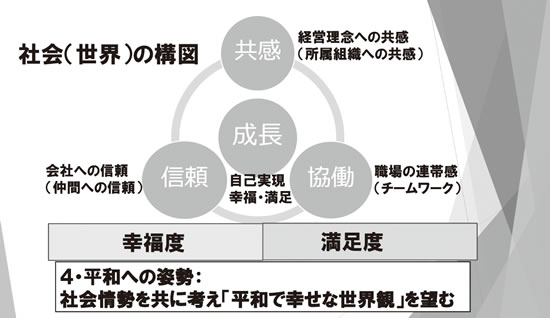

「幸せの見える社会」の対極は「平和でない社会」です。幸せの見える社会であるために必要なもの、それが共感・信頼・協働です。相手を理解し共感すると信頼が生まれ、そこから何かを生み出す協働が始まります。ここに幸福と満足が加わることで満たされ、自己実現につながります。地域社会もこの構図で成り立っており、世界もそうなれば戦争は起きないはずです。しかし、このバランスが崩れると、平和でない社会になってしまいます。

「今があるのは平和のおかげ」という感覚を持ち続けることが大切です。社会に出る時に、このような意識を持っているかいないかでは大きく違います。

世界平和を自社から

会員である経営者は、自社の社員やその家族、地域の皆さんなど、いろいろな人にとって良い経営者、良い会社、良い経営環境をつくろうとしています。1人1人の個性や人間性を尊重し、地域や国が良くなって世界が平和になることを目指しています。

そこで必要なのが人間尊重の経営です。私たちは「労使の対話による共通理解からの企業変革」を目指しています。皆さんとの対話で企業や地域を変えていく、平和な世界にしていくことを自社から始めてみようと考えています。この考え方に規模はまったく関係ありません。たった1人からでも意識を変えることで始めることができます。

夢を描き、実現しよう

今日、皆さんは社会に一歩踏み出しました。学生時代は学習する内容も、学んだことを正しく答えるともらえる点数も決まっていたと思いますが、今日からは点数がつきません。社会人の学ぶことには「決まった答え」がないのです。しかし、正解がない代わりに夢があります。描いた夢をどう実現するか、どう答えを出すかは、これからを担う皆さん次第です。

自分が思い描く人生の夢を書き出し、幸せの見える社会を共に創っていきましょう。会社にも皆さんと同じように夢があります。自分の夢と会社の夢を共鳴させながら、共通する夢に向かって今日から共に歩んでいきましょう。

【文責:事務局 近藤】