時代の転換期こそ変革のチャンス

~情勢認識、事業展開の方向性

丸山 博氏 (有)第一コンサルティング・オブ・ビジネス(東京同友会)

5月15日に人を生かす経営推進部門と経営指針推進本部の共催で全県学習会がオンラインで開催され、131名が参加しました。報告者に第一コンサルティング・オブ・ビジネスの丸山博氏(東京同友会)を迎え、情勢認識と企業変革の手立てについて報告いただきました。以下にその概要を紹介します。

商売の原点に立ち返る

大転換期こそ商売の原点に立ち返る必要があります。企業とは何か、人はなぜ働くのかを問い直し、どのように企業の価値を高めていくのかを考えることが重要といえます。変化には変化で対応し、時には今までの取り組みを捨てることも必要です。前向きな変化には、経営姿勢の確立が不可欠ともいえます。また今一度、社員と共にお客様のお役に立っているかどうかを確認することが大切です。それには、具体的な方針や計画を社員にきちんと示さなければなりません。

同友会3つの目的のうちの「よい会社」とは、変化に対応し、お役立ちの使命を果たしながら、利益の出る体質を指します。そして、お客様のお役に立ちながら社員の幸せづくりを実現していくことも大切です。経営姿勢の確立を自分に課しているか問い続けることで、激動の時代に立ち向かうことができます。経営者の姿勢次第で、企業の未来を変えられるといえます。

超人手不足の中で

中小企業においては超人手不足といえる状況ですが、実は需給関係のミスマッチが発生しています。つまり、働きたい人はいるのですが、企業が求めているレベルや条件の人材はいない。または、働きたい人はいるが、その人から自社が働く場所として望まれていないのです。

ミスマッチを解消するには、獲得したい側がマッチングに向けて努力するしかありません。2025年は、採用を単なる手立てではなく戦略に位置づけた企業が伸びると思います。もしくは、スポットワーカーを活用するという手段もあります。自社の仕事内容ではスポットワーカーを活用できないという方が多いですが、本当でしょうか。

自社の仕事で、熟練者でないとできない仕事の割合はどれくらいあるのか。どんなに技術を誇っている会社でも多くて4割、通常の会社では2割程度かと思われます。残りは標準化できる仕事なのですが、それを熟練者にさせているという場合があります。IT技術も駆使しながら、仕事のやり方や組み立て方を見直すことが必要です。

経営者に求められる3つの能力

経営者に求められる能力として、構想力・実践力・動機付け力が挙げられます。

構想力とは、お客様を楽しくさせるアイデアが思いつくか、儲かる方向が見えるかということです。経営者にはエジソンの「1%のひらめき」が必要な時代です。これは才能ではなく、訓練で身につけることができます。インプットなきアウトプットはありませんので、どちらも意識して取り組むことが大切です。

実践力は、思いついたことを直ちに実行することです。すぐに着手する習慣を身につけるには経営姿勢の確立に裏打ちされた強い意思が不可欠です。打つべき手立てを経営指針書にアウトプットすることが気づきにつながります。

そして、動機付け力とは、社員をその気にさせることです。やる気を起こさせるには、経営指針書を作った上で熱く語り合い、共感を得ることが必要です。経営者が陥りがちなのは危機感を共有しようとすることで、逆に社員の不安を煽ってしまうというものです。実現したい夢やロマンに向かうために、今のままでは難しいという現状を把握し、今後どうすべきかを考えてみましょう。

今こそ経営指針の作成・見直しを

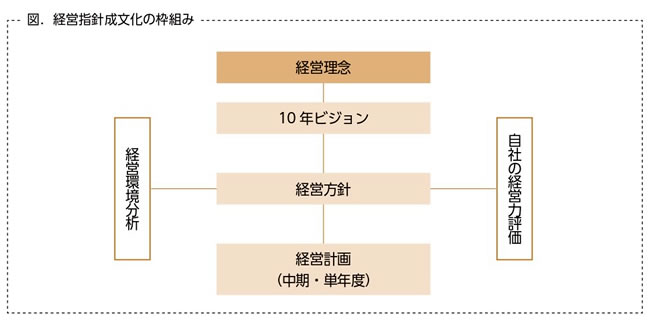

経営指針とは、経営を設計する枠組みです。設計図や地図を作ることこそが、成功への近道といえます。激動の時代だからこそ、社員との最良のコミュニケーションツールである経営指針の作成に着手するべきです。

同友会では経営指針の体系として、理念・10年ビジョン・方針・計画を丁寧にひもといています。諸先輩方が編み出したセオリーに沿って作成・実践し、毎年見直すことが経営指針の本道です。今年こそ経営指針の確立と実践に、本気で取り組む時です。

【文責:事務局 藤牧】