「私は、今を生きている」「つまり、未来は、今なんだ」。これは、2018年の沖縄全戦没者追悼式で、当時中学3年生の相良倫子さんが朗読した自作の詩「生きる」の一節。「未来は誰も作ってはくれず、私たち自身で作るもの」という相良さんの意思が瑞々しく表れています。

不確実な時代、正解は誰も教えてくれません。改めて同友会で学び合う意味を問い直し、人を生かす経営で次代のリーダーへの飛躍が期待されています。ここでは第59回定時総会議案「情勢と展望(分析ノート・一次)」の概略を紹介します。

統合と再分断

世界史の劇的な転換点だった「ベルリンの壁崩壊」から30年を迎えましたが、世界は平和的統合よりも大国同士の競争的多極化に向かっています。戦後の世界秩序を築いてきたG7の影響力は著しく凋落し、経済力・軍事力を背景に、20世紀の世界のリーダーを担った米国も内向きに向かう中で、国際機関の影響力も軒並み低下させています。そこに生まれた隙間に、台頭する中国が浸透し、存在感を高めてきました。

新たな世界を巡る覇権争い

こうした中、(1)グローバル・バリューチェーンの価値分配、(2)デジタルデータ、(3)次世代通信技術のデファクト・スタンダード、(4)国際通貨システム、(5)AI等先端技術利用のデジュール・スタンダードの分野で、新たな世界の覇権争いが現象化しています。そして、これらのせめぎ合いの中軸にあるのが、米国と中国の2大国です。

国際社会に両国を中心とする2つのシステムが併立することによる巨大な分断が生み出されれば、これまでのグローバリゼーションの時代は終焉し、対立の時代に世界は向かっていくことも考えられます。そうなった時、日本も、そこで経済活動を行う企業も難しい選択を迫られることになるでしょう。困難な時代の先を見据えた戦略的思考が求められます。

新型コロナウイルスのパンデミック

このように、中国は東西冷戦の終結以後、急速に国際社会・経済の中で存在感を強めてきました。ところが、この中国を起点とした「新型コロナウイルス感染症(以下、新型コロナ)」により、今世界は驚天動地の状況にあります。

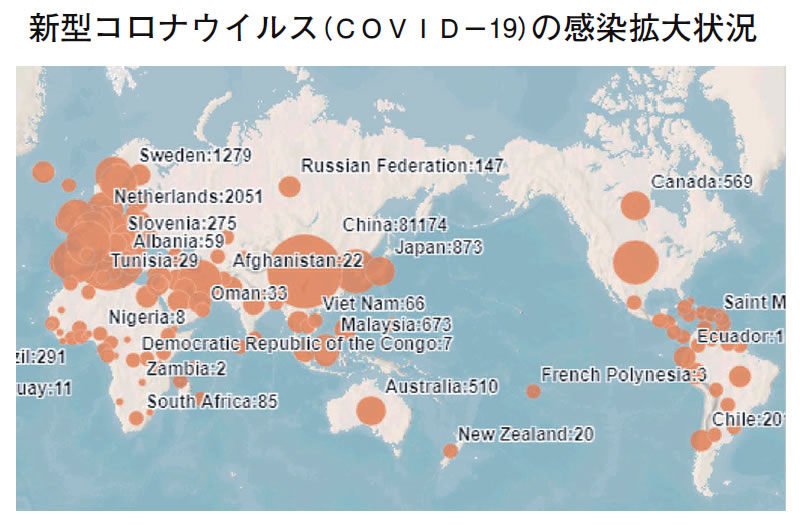

新型コロナは、2019年12月頃より中国武漢市を中心に流行が確認された新しい感染症です。当初は中国国内での流行でしたが、グローバル化の象徴としての人の移動にともない、全世界に拡大しています。

3月24日現在、世界全体で感染が確認された人数は、およそ38万人、死者は1万6000人を超えています。日本国内の感染確認数は1130人、死者は41人(横浜港に停留したクルーズ船、中国からのチャーター機を除く)に達しています。

こうした状況の中、世界保健機関(WHO)は、3月11日、新型コロナを「パンデミック(世界的な大流行)」と表明するに至っています。

(https://experience.arcgis.com/experience/685d0ace521648f8a5beeeee1b9125cd)

相次ぐ「下方修正」

新型コロナの影響は、世界経済そのものへも甚大な負のインパクトを与えています。

国際通貨基金(IMF)は、2019年10月時点で、加盟国の9割での景気減速を指摘し、世界経済の成長予測を3.0%へ下方修正していました。

この下方修正の大きな要因は、米中貿易摩擦や英国のEU離脱の影響による貿易量の減少、先行き不確実性の高まりによる投資判断の慎重化が大きく作用したものでした。

そこへ年明けすぐの米国とイランの対立激化を背景に、世界経済成長率は、2019年2.9%、2020年に3.3%、2021年3.4%へと再度下方修正しています。これは2019年と2020年はそれぞれ0.1ポイント、2021年は0.2ポイントのマイナスです。

瀬戸際の世界経済

そこへ新型コロナの世界的な広がりが進む中、再度の下方修正を重ねます。IMFのクリスタリナ・ゲオルギエバ専務理事は、2月22日のG20財務相・中央銀行総裁会議の場で、新型コロナによる経済活動の混乱を指摘し、2020年の中国の経済成長見通しを5.6%に引き下げ、2020年の世界経済成長率も約0.1ポイント引き下がると表明しました。

通常、経済成長率が2.5%以下になれば景気後退とみなされます。新型コロナは、日本のみならず米国や、とりわけ欧州で爆発的拡大を続けています。したがってこれらの国々の経済成長も大きく引き下げられると想定されることから、世界経済は極めて厳しい局面を迎えているといわざるを得ません。

悪化する国内経済に追い打ち

日本経済は長期停滞傾向を辿ってきましたが、海外経済の減速の影響から2019年の四半期ごとの経済成長率は平均で0.5%にまで低下。明らかに経済の息切れ感が表れています。

企業の業況も、当初は海外経済の影響を受けた製造業の落ち込みが目立っていましたが、その影響が非製造業にまで波及しつつありました。

そこへ追い打ちをかけたのが新型コロナです。

節調整系列」、経済産業省「鉱工業指数」「生産・出荷・在庫・在庫率指数」(2015年基準指数)より作成。

(https://www.meti.go.jp/statistics/tyo/iip/b2015_result-2.html#cont2)

消失する消費(需要)

新型コロナのような感染症による最も大きな経済的打撃は、需要の減退(あるいは消失)です。また、これを引き金とした雇用や設備投資意欲の悪化により、長期的な経済の成長力を押し下げることです。こうした点で見ると、世界経済と同様に、日本経済も大幅な下方屈折に向かっていると考えられます。

2019年10月の消費税率引き上げによる需要減退を一定押しとどめたと見られるキャッシュレス・ポイント還元施策も2020年6月末には終了します。このことは、現在の状況から、さらに消費力を削ぐことになります。

政府は大規模な経済対策を取りまとめつつありますが、国内経済は予断を許さない状況です。

サービス産業を直撃

新型コロナの拡大による経済冷え込みは、サービス産業を直撃しています。

感染症という目に見えない存在に、人々の行動が委縮する、あるいは政策的に人々の行動を制約せざるを得ないことが、こうした違いを生んでいます。

通常の景気後退が、製造業 → 流通業・建設業 → サービス産業の順で波及することから、景気後退期でもサービス産業は他の産業と比較して軽度な落ち込みに留まってきた中で、現在の状況はサービス産業にとって初めての経験です。

未知の領域

また、実質的な感染症の世界的大流行は、1918年~19年のスペイン風邪です。100年以上も前の出来事ですから、当然誰にとっても経験はありません。まさに未知の領域です。

サービス産業は雇用の面でも大きなウェイトを占める存在です。その意味でいえば、今の状況は雇用の危機でもあり、さらには経済そのものの危機です。業種を超え、立場を超え、知恵と経験を出し合い、何としても危機を乗り越える気概と行動が行方を左右するともいえます。中小企業家同士が悩みを出し合い、課題を克服してきた同友会の歴史の原点に立ち返ることこそが、現下の危機を乗り越える力となるでしょう。

重老齢社会の日本

重老齢社会とは「後期高齢者(75歳以上)が前期高齢者(65~74歳)を上回る社会」を指すもので、日本経済新聞が報じた新しい概念です。

2019年の国内出生数(日本人)は86万4000人と、1899年の統計開始以来初めて90万人を下回りました。さらに、2019年の婚姻件数も過去最低となっています。

これに相関して上昇しているのが、非正規雇用率や相対的貧困率、不平等度を表す国内のジニ係数であり、逆に低下しているのが実質賃金の中央値です。経済的不安定性が、日本の少子化に拍車をかけているのは間違いないでしょう。

経済的安定は将来への希望や展望を描く上での前提条件です。多くの人々の生活を支える中小企業にかけられる期待はますます高まっています。

「参考表3 年齢階級別労働力人口及び就業者数平成30年(平均)愛知県」よりデータ取得し作成

(https://www.pref.aichi.jp/soshiki/toukei/roudouryokuchousa2018.html)

崩れ始めた就業者の年齢バランス

愛知県内の労働力人口は、415万2000人。そのうち就業しているのは408万1000人です。過去3年間の動きを追うと、35~44歳の就業率が下がり、他方で45~54歳の就業率が上昇しています。これは年齢を重ねたことによる階層移動が生じたことを意味します。

この現象は、企業における中堅クラス社員の薄弱化が進行していると考えられます。安定した組織経営を行っていく上で大きな課題です。

他方で、就職氷河期世代の正規雇用化は進んでいません。不安定雇用に留め置かれたまま年齢が上昇しているため、将来の社会的不安定要因として堆積しています。

数量から付加価値へ

経済の成長は、これまで生産量の伸びと一致した動きを取ってきました。しかし2010年以降の日本経済の動きは、そうした「常識」を覆しています。つまり、生産は伸びないにもかかわらず、経済は成長しているということです。数量を追求する「数量経済」は過去のものとなり、高付加価値な財・サービスによって経済が拡大する「付加価値経済」へとトレンドは移行しているといえます。

付加価値経済への移行をもたらした要因は、キャッチアップ段階からフロントランナー段階へ経済も産業もステージが変わったことでしょう。いわば、社会が何を求めているのかを敏感に察知し、新たな価値を創出していく機能が企業に強く求められているということです。

10名以上の企業を目指そう

統計データから、数量経済から付加価値経済への移行期とその前後にあたる2007年~14年の愛知県内事業所数の動向を見ると、10名未満の事業所は、2007年時点の事業所数を下回っているのに対し、その他の規模の事業所数は上回っています。

もちろん、他の企業からの参入が極めて困難な小さな市場では、人員を拡大することが適当でない状況もあります。しかし多くの企業では、数量経済の終焉から付加価値経済への移行を含むこの時期、様々な試行錯誤が行われたと推察されます。

フロントランナー段階で、付加価値を創出するには、社会の情報を敏感につかみ、新たな価値に変える人と組織の力が不可欠です。その意味で、付加価値経済を味方につける組織経営を実行していく1つのライン、いわば生産性を向上させる企業規模として、まず目指す1つの目安は「社員数十名」だと考えられます。

「目に見える生産性」と「目に見えない生産性」

とはいえ、企業規模を単に拡大するだけで生産性が向上するわけではありません。

一般的に経営者層がいう生産性は、あくまで売上や利益に現象した「目に見える生産性」です。「目に見える生産性」が高まったところで、具体的に社員自身の人生にどのようなプラス効果があるのかが描けなければ、社員は生産性に関心を寄せることはないでしょう。

生産性を巡っては、「幸福度」や「心理的安全性」との関係に焦点を当てた研究が近年注目されています。そして、これらの研究から分かるのは、社員に経済的インセンティブ「さえ」与えれば、または企業規模「さえ」拡大すれば、あるいは仕組み「さえ」整えれば生産性が拡大するというわけではないことです。

(注2)赤/日本、緑/北欧四カ国(ノルウェー、スウェーデン、フィンランド、デンマーク)、黄/アイルランド、紫/ルクセンブルク、黒/米国、ピンク/韓国。

(注3)原資料は公益財団法人日本生産性本部「労働生産性の国際比較2019」;Helliwell J.F.etal.2019World Happiness Report.

(出所)岩崎敬子(2020)「幸福度が高まると労働者の生産性は上がるのか? 大規模実験を用いた因果関係の検証:プログレスレポート」ニッセイ基礎研究所、2頁より転載。

人間はなぜ生きるのか

人間は、幸せになるために生きています。働くことは、その大切な手段です。この会社で過ごすことで、豊かな人生を歩める展望を示すこと、その展望を社員と共有し、実現に向けて行動していくことが「目に見えない生産性」を生み、「目に見える生産性」へと結実させていくことにつながります。つまりそれは、経営者自身が、社員の「人間らしい暮らし」に思いを致すことを意味します。

ある会員経営者は「社員にどのくらい賞与を渡したいか」と聞かれた時、こう答えました。「(社員が)友人や恋人に(自分の賞与額を)話して、誇りが持てるくらい渡したい」と決意を語っていました。