違いを認め合う そこに芽生えた助け合いと自主性

小島 正寛氏 (株)中央技研

2023年度に愛知で開催した障害者問題全国交流会を契機に、「人間尊重」の本質的な学びをさらに広げようと3回シリーズの全県学習会を企画しました。東京大学名誉教授の故・大田堯氏の講演録画から学ぶ第1回では「人間の本質」を、今回は「1社1人(の障害者)と関わる運動の本質」を深めました。報告者の小島正寛氏からは、大田氏の「共存、共生、共育を経営方針の中心に置けないか」という提起にも応える実践を報告いただきました。

「人を生かす経営」とは

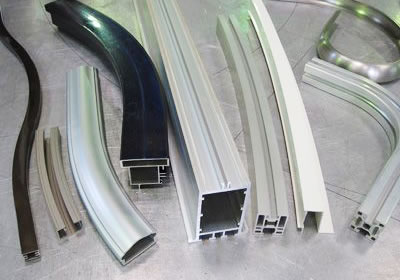

当社は1982年に創業した、金属の特殊曲げ加工の会社です。複雑な断面のアルミ材を精度よく曲げ、曲線で世の中のデザインを豊かにすることを社会的使命としています。社員5名で、身近な生活用品から建造物、鉄道車両まで幅広く手掛け、全国、海外のさまざまな業種分野にお届けしています。

私は数年前に人を生かす経営推進部門に参加し、「労使見解」をベースとした人間尊重経営の実践、すなわち「人を生かす経営」が同友会の本質であると学びました。自分なりに「人を大切にする思いで経営すること」と理解しています。

あるべき姿として、誰もが人間らしく生きることを目指す「自主」、生きること(雇用と賃金)と平等を保障する「民主」、共に成長し助け合い人の暮らしを守る「連帯」を大切にしています。

障害者自立応援委員会に参加して学んだことは、気配り・心配り、安心感のある企業風土づくりです。障害がある人と一緒に働く中で、互いに助け合い教え合い組織力がつくられ、そこから社員の生きがい・やりがい・幸福感が生まれてくる。関わることで自ずと経営者の資質、特に人間性が深まっていくということです。私自身も障害者とのさまざまな関わりを通じて、経営者として、人として、成長し始めたと感じています。

覚悟と行動

2008年に最初の経営理念を掲げ、経営指針書を成文化し、それ以来毎年更新しています。経営理念は2015年に改訂し、「かけがえのないあなたと私の幸せのために、思いやり、感謝、礼儀、信頼を大切にしながら、世界中に曲線の美しさを広めよう」としました。経営理念を掲げた当初、社内でスムーズに共有できませんでしたが、それを変えるきっかけとなったのがO君との出会いでした。

2013年、新卒で雇用したO君は、突然機械を分解するなど理解しがたい行動が目立ちました。どう対応してよいかわからず対策が遅れ、社内の関係はどんどん悪くなっていきました。専門家に相談すると、「障害があるのでは」と助言され、面談を重ねましたが1年後に退職となりました。

退職の日、O君のお母様からお菓子を頂きました。その親心を思うと、期待に応えられなかったことが、本人だけでなく家族の人生も左右することに気づかされました。もっと早く私がO君に向き合っていたらと、覚悟も行動も足りなかった自分が情けなかったです。

経営理念を元に社員と話し合い、「人にはできることとできないことがある」「自分にも得意や弱点がある」「それを助け合えれば毎日が安心」「関わる人はかけがえのない存在」と確認し、安心して働ける労働環境、育てる教育方針、成長を実感できる評価制度を整備していきました。

問題が起きた時の判断基準の拠り所は「人を思う心」とし、将来O君のような社員が入社したら次こそはと心に決め、ビジョンに「安心して働ける会社」と掲げました。

人を大切にする心で生き生きと働く、人間性豊かな毎日にする、そのためには夢を描くことが必要だと考え、経営理念に「世界中に曲線の美しさを広めよう」と位置付けたのです。それ以降、海外向けの試作依頼があれば、なんとしてでも成功させようと全社一丸で取り組みました。事務の女性社員にも簡単な加工に参加してもらい、社員全員でモノづくりの誇りとチームでの達成感を共有しました。

現在は、アメリカ、香港、台湾、イタリア、カタール、スコットランド、タイ、ドバイ、カナダ、エジプトなど、世界へ向けて製作しています。

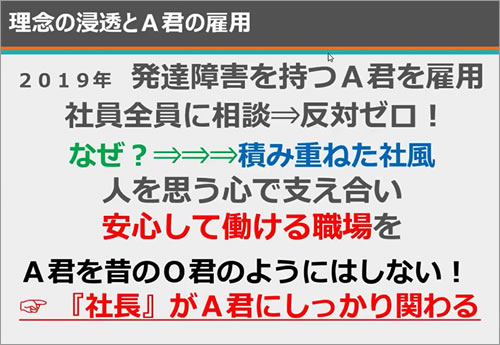

トップが向き合う

2019年、発達障害のあるA君を雇用しました。社員全員に相談したところ、反対は全くありませんでした。そこには、人を思う心で支え合い、安心して働ける職場を目指し、積み重ねてきた社風がありました。私は「昔のO君のようにはしない。自分がA君にしっかり関わる」と決心しました。

A君は、考えをことばにすることが苦手で、トラブルが起きるとごまかしているように見えました。そこで私は丁寧に話を聞き、それをしっかり噛み砕き、多方面から質問をしました。すると思いもよらない視点が出てくるので、再び、ことばの表現を変え再確認していくと、A君の言いたいことが見えてきました。

次に、毎日作業日誌を書いてもらうことにしました。「なぜ作業が上手くできたのか」「なぜ上手くできなかったのか」「次からどうするのか」、A君が書いた日誌をもとに毎日コンタクトを取るうち、たくさん話をしてくれるようになり、得意なことも見えてきました。A君自身もゆっくり成長する自分の歩みを日誌で振り返るようになりました。

目標を立てようと「職場にどんな仕事があるか」「今どの程度できるか」「得意技は何か」「伸ばしたい技術は何か」などいろいろと質問しました。しかし、答えは出てきません。そこで、工場内の全技術を細かく分類した表を作り、わずかであっても一歩の成長を自分で確認できるようにしました。その表を一緒に見て目標を固め、結果を確かめます。決して他人と比べることはせず、去年の表と比べ、過去のA君からどれだけ成長したかを大切にしています。

人を思う心で強い会社へ

こうして対応する私の姿を社員たちに見せ、A君がどこまでできているかを共有しました。すると、A君に少しイラついていた先輩社員も私と似たような対応をするようになり、聞く姿勢、成長を見守る雰囲気ができてきました。

A君の作業を見守るうちに、先輩社員が作業の無駄な部分を発見し、改善につながった事例もあります。そしてA君は落ち着いて安心して働けるようになり、得意の品質検査に磨きがかかってきました。私は経営者として一段高いレベルで経営や教育を見つめ直すことになり、少し成長したような気がしました。

人を思う心で違いを認め合う、そこに芽生えた助け合いと自主性は、思わぬ成果を生み出しました。例えば、指定された検査基準だけでなく、隠れた危険性や後工程の人のことを考え、自社独自の検査基準を作成することができたのです。これが丁寧な仕事につながり、品質グレーゾーンの対応に変化が起きました。

真心を込めたモノづくりに、偽装は起こりません。品質は向上しクレームが減少すれば、コストダウンにもつながります。人を思う心で仕事をすれば、良い製品が生まれるのだと確信を持ちました。

現在のA君は、得意な品質検査で力を発揮し、切削加工の技術も磨き、曲げ加工も急激に上達し、会社になくてはならない存在になっています。

途中で「もう無理かもしれない」と諦めかけた時もありましたが、今となれば、人が成長する可能性を私自身が学ぶ日々だったのです。

「1社1人関わる運動」とは

人を雇用する力を天から与えられたのは経営者だけです。障害者雇用ができる力を持つ会社は、その力を使ってみてはどうでしょうか。ただし、障害者雇用を単に奉仕や慈善と捉えると、破綻することも事実です。障害者雇用イコール人を生かす経営でもありません。

雇用をするなら、本気で教え、育て、成長を見守り、働く喜びを共に分かち合える社風を目指すこと。だから強い会社に成長できるのだと思います。

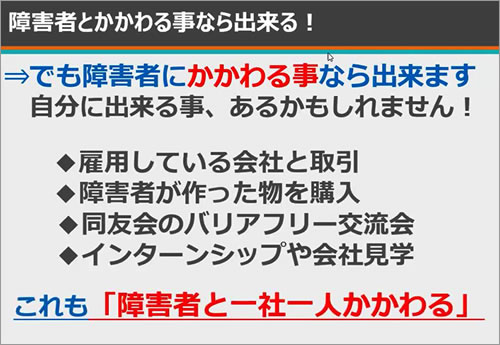

雇用は難しいという方は、関わることから始めようと掲げているのが「1社1人関わる運動」です。

私は、障害者雇用をしているメンテナンス業者と取引をしています。この会社は間違いなく人を大切にしており、サービスも良く自社のメリットにもなり、障害者雇用を応援することにもなります。

また、近所で障害者が作ったお菓子を購入しています。作る姿を見て、人の可能性を感じます。たくさん売れるほど彼らのやる気となり、働くことで日々の暮らしも変わると思います。

同友会のバリアフリー交流会では、たくさんの発見があります。手足に障害のある社員が参加者に仕事を教える傍らで、社長が腕を組み座ったまま見守る姿にくぎ付けになりました。手伝わないことで社員の自信と誇りを支え、本気で信頼していることが伝わってきました。ここまで来るのに2人の間にどれくらいの道のりがあったのだろうと想像し、自分もしっかり社員と関わろうと決意しました。

少し視野を広げれば、障害者と関わる機会はたくさんあります。関わることで「いつもは気付かない事に気付く」「いつもは考えない事を考える」「人を大切にする心が深まる」「経営者として人として成長する」「関わった相手にも影響や変化が生まれる」のです。

互いに助け合うボランティアの尊い心を持ち、何らかの形で障害者と関わる、人として経営者として成長する、その成長が会社を強くする、そして関わる相手にも変化や成長がある――「1社1人関わる運動」は、強い会社への成長と人に優しい社会実現への扉です。

【文責・事務局 岩附】