中小企業憲章・地域振興基本条例運動のこれまでの流れとこれから(中編)

大林 弘道氏 神奈川大学・名誉教授

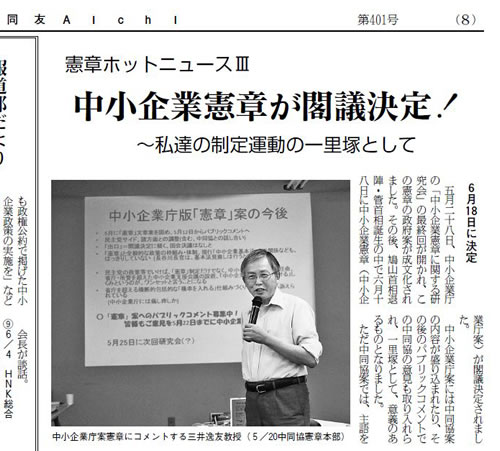

中小企業憲章の閣議決定から14年、愛知県中小企業振興基本条例の施行から12年を迎えました。他方で、憲章・条例ができて以後の入会者も増えた中、同友会が全国的運動課題として取り組んできた憲章と条例について今一度振り返り、捉え直す学習会を、講師に大林弘道氏(神奈川大学・名誉教授)を招き開催しました。

先月から3回に分けてご紹介している講演要旨の今回は、第2回の中編として、憲章・条例運動の到達点と成果、今後の課題を確認します。(前編はこちら)

憲章・条例運動の到達点

憲章・条例が、当初の「学習」運動から「制定」運動へと歩みを進めた中、この「制定運動」段階の目標は、中小企業憲章の制定そのものでした。したがって、憲章が制定されたこと自体が最初の到達点であり、中小企業運動史においてはまったく信じられないほど大きな成果でした。

それはつまり、中小企業基本法の上位に位置づけられる法的存在を獲得したということです。その意義は強調されなくてはなりません。

中小企業運動の純粋な成果

中小企業憲章の制定は、中小企業運動の歴史から見ても極めて大きな成果です。

中小企業基本法を含む中小企業に関連する個別の法律(以下、中小企業法と略す)の制定・改正は、戦後、特に高度成長期以後、「中小企業組織化」(国・法律により中小企業を団体に組織し、協力し合う体制を構築すること)の対象となっていた中小企業団体の重要な役割として担われてきました。

しかし、中小企業憲章はそのような経緯ではなく、純粋な中小企業運動の成果として制定されたものです。それゆえ、中小企業憲章制定そのものは稀有で貴重な歴史的な成果なのです。

憲章・条例運動の開始からその広がりの中で多様な中小企業団体や各政党の賛同を得ていく過程、また、各地での小さな集会から大きな集会までの多様な集会を重ねながら辿った過程の見事さはもっと強調されてよいと思います。そして、この間、何よりも続々と各地に中小企業振興基本条例が生まれていったのです。

運動の到達点と成果の相互関係

中小企業憲章や中小企業振興条例の制定は、到達点であり大きな成果です。もとより、それは最初の第一歩にすぎません。したがって、中小企業憲章制定運動は同憲章制定後には同憲章推進運動に発展・転化するはずのものです。中小企業振興条例の場合も同様です。

中小企業憲章も中小企業振興条例も、本来それぞれのみで何らかの具体的な施策の実現を期するものではありません。しかし、国も自治体もそれぞれの行政の中で、予算の制約等の中で憲章・条例に基づいて期待されるさまざまな施策や個別の法律の改正・制定を推進するという可能性を持つものであります。

もとよりそうでも、そのような可能性は何もしないでは現実とはなりません。何よりも肝要なことは、中小企業や地域住民等による提言・提案や働きかけによってこそ、現実となります。主要な到達点や成果を指摘すれば、次のようなものがあります。

(1)中小企業から見て国や自治体への「敷居」は低くなったはずですし、逆方向も同様だと考えます。

(2)各地報道機関においても中小企業の「明るい面」や「励ます内容」の報道が増えています。

(3)中同協・各地同友会が毎年、国、自治体へ提出している「要望・提言」の文書を詳しく点検すれば、個別具体的な成果を確認することができます。

(4)中小企業経営者の大学等の教育機関への出講が稀なことではなくなったことも、憲章や条例の制定なくしては考えられないことです。

今後の憲章運動が進展すれば、例えば、中小企業憲章の憲章草案に沿った改正が前進するならば、先の(1)、(2)、(3)、(4)等の諸成果が飛躍的に前進するという関係が生まれるでしょう。この関係性による諸成果はまた中小企業憲章それ自体のさらなる前進につながります。要するに、憲章運動の到達点と諸成果の相互促進的関係あるいは好循環が生まれると考えられるということです。その過程では、政府の基本政策(「成長戦略」等)への影響も増大すると考えます。そして、中小企業憲章について言えることは中小企業振興条例についても同様に言えます。

憲章・条例運動の今後の課題

現在の憲章・条例運動は、基本的に憲章・条例“推進”運動であり、今後の課題は、この“推進”運動の中身が大事になります。その場合、(1)憲章については、憲章自体の問題、すなわち、現行の憲章を憲章草案に沿った内容として改正し、国会決議とする必要があります。(2)条例についても、地域の個々の実情によりますが、さらに理念条例として意味を込める必要があります。

そして、それらの必要のためにも、(3)何よりも憲章・条例運動の歴史と課題についての地道な学習会・研究会の継続的な開催努力が必要です。それらは学習運動の再現であり、再学習運動の開始でもあります。

以上に合わせて、(4)今後の憲章・条例運動を力強く、真に自信のある運動として日々の経営と結びつけたものとしていくためには、「中小企業憲章制定運動」の過程でなお未確認のまま存続し、なお深められていない論点の究明の課題があると、私は考えています。

残されている究明すべき課題

そのひとつは、「中小企業基本法があるから中小企業憲章は必要ない」「中小企業政策は何も変わっていない」「法律でない憲章というような法的形式は有効でない」という諸見解の存在、あるいは、それらの諸見解への後退です。これらの見解は制定後の運動の過程で克服されつつありますが、なおその克服を共通課題とする必要があります。

もうひとつは、「中小企業憲章」の基本命題(たとえば、「中小企業は、経済を牽引する力であり、社会の主役である」等々)が、あるいは、各地中小企業振興条例に見られる多様な「前文」が、いかに社会科学をはじめ諸科学によって真理性や妥当性が論証・実証されうるかということの究明を、とりわけ知的探求に意欲ある会員、各分野専門家会員、大学・研究機関の研究者等々の協力と事務局の参画を得て検討することが重要であると考えます。

(後編へ続く)